2016年2月23日 / ぴっちょ / 0 Comments

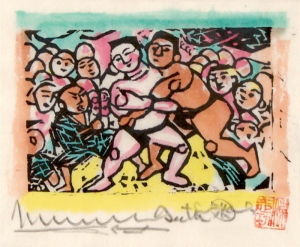

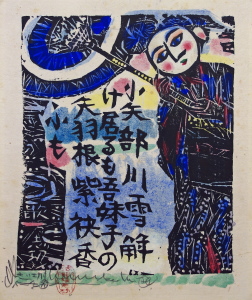

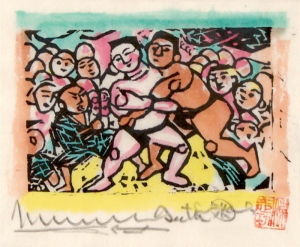

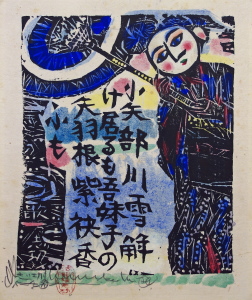

棟方志功さんの作品を紹介します。

棟方さんの作品は、版画作品が多く描かれています。

木版での作品になっているようです。

版画の原理は、単純というか、絵柄を掘るというのはわかるんですが、この色のつけけたがすごく綺麗だなと思います。

何層にも塗られていたりとか、一回だけ色を重ねたりなどの工夫がされているのが、見えますが、色は、また別につけられているんでしょうか?

左側の作品は、一色だけというか版画らしい版画になっていると思いますが、なんだか面白いなと思います。

棟方さんの作品は、顔の表情に特徴があると思っていて、見どころの一つになっていると思います。

棟方さんの作品として、油絵の作品もあるみたいです。

2016年2月22日 / ぴっちょ / 0 Comments

堅山南風さんの作品を紹介します。

堅山さんは昭和を代表する日本画家さんです。

熊本県出身です。

この作中に描かれている柿の表現にすごくいいなと思いました。

ところどころが熟れたように変色しているようなかんじや、葉っぱの状態からどのくらい経っているのかとかがを示すような葉っぱの枯れ具合というか、時間の立ち具合がわかると思います。

柿の表現だけではなくて、お皿にも力を入れているのがわかると思います。

全体としてまとまりのある作品になっていると思います。

構図もすごく綺麗で、色の使い方とかもはっきりとした表現になっているなと思います。

2016年2月22日 / ぴっちょ / 0 Comments

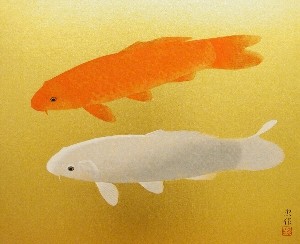

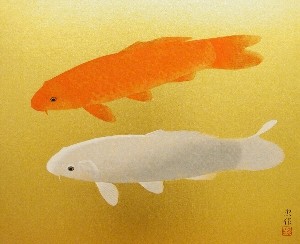

大山忠作さんの作品を紹介します。

幼児期を安達太良山と阿武隈川に囲まれた自然環境の中で過ごした大山さんは、上京後、東京美術学校(現東京芸術大学)で日本画を学びます。

山口蓬春に師事して、描きたい物を描くという姿勢で人物から宗教、花鳥、風景画まで幅広い題材の作品を発表しています。

大山さんの作品の多くは、鯉が描かれています。

鯉ならではの、鱗の表現も同じ色の幅だけで表現しているのですが、綺麗な表現になっているなと思います。

しっかりと鱗だ!とわかるような描き方をしていますよね。

細かい線というか、自然に線で表現されていて違和感のない鱗が描かれているなと思います。

鯉は水にいる生き物ですが、なぜ背景の色を金箔にしたのでしょうか?

白や、朱色がはえる背景色になっていると思います。

金箔?なのかわかりませんが、その表面にも影がぼんやり見えているのはこれはどうやって描かれたんでしょうか?

2016年2月21日 / ぴっちょ / 0 Comments

安田靫彦さんの作品を紹介します。

安田さんの作品の特徴としては、

描くモデルさんや、モチーフに対する愛情や敬意を感じます。

この作品には、王昭君と呼ばれる女のかたが描かれています。

王昭君は、古代中国の女性です。

「落雁美人」と呼ばれている王昭君は漢元帝の女官です。

そして、「 昭 君 出 塞」の物語によってみんなに知られています。

政略結婚というのがあったこのころの中国のお話です。

王昭君は多芸多才な美女であったらしく、

空を飛んでいる雁が琴の音と彼女のあまりにもの美しさに飛ぶことを忘れ、地に落ちました。

このことから彼女は「落雁美人」と呼ばれるようになったそうです。

面白い伝説のお方なんだなと思いました。

この作品の中に描かれている王昭君のきている着物や、被っている帽子、他に背景などにも気が配られていて配色もとても美しいなと思います。

この作品のなかの梅の描きかたが、繊細というか、とても可愛らしい印象を受けました。

枝を描く際に、一筆描きをしている感じがしてなんだか、その表現と、その色の出しかたを熟知しているからこその表現なのかななんて思うと美しさを増すなと思いました。

2016年2月21日 / ぴっちょ / 0 Comments

伊東深水さんの作品を紹介します。

伊東さんは、大正昭和に活躍された画家さんです。

浮世絵師、日本画家、版画家です。

いろんなジャンルを描いているのが素晴らしいですね。

版画は、他のジャンルとは区別がつきやすいですが、浮世絵と日本画の違いをなにか樹になるところです。

この作品は日本画かなぁ?

背景に描かれる樹や、その奥に見える海の表現に、墨と水の調節での表現をされているのが見えます。

なので、なんだか日本画の描きかたに見えます。

気になったので、日本画と浮世絵の差を調べてみました。

日本画と浮世絵には、時代の違いがあるそうです。

膠というのは天然の接着剤として、昔から使われていました。

岩絵の具と言う、岩を砕いて作った粉絵の具を、膠と水で溶いて膠絵の具を作り、その絵の具で描いていく絵を日本画と認識されていました。

江戸時代にこのように描かれる作品のことを浮世絵と呼ばれていたそうです。

確かに最近は浮世絵画家といわれてピンとくるのは昔の有名なかたぐらいですもんね。

この作中に出てくるモデルさんのタッチというか絵描きかたがさっきの作品と比べてはっきりと描かれています。

このことについては何か理由があるのでしょうか?

時代を変えて描いているようにしているんでしょうか?そこは本人にしかわかりえないものなんでしょうかね笑

2016年2月20日 / ぴっちょ / 0 Comments

こんばんは〜!

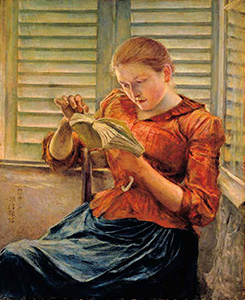

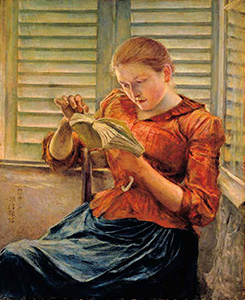

さて今日は、黒田清輝さの作品を紹介すると共に黒田さんの紹介もしたいと思います。

黒田さんは、薩摩藩士(現鹿児島県)出身の方だそうです。

黒田さんはいろんな方に影響を与えてきた人というイメージがあります。

そしてなによりすごいなと思うのは、黒田清輝さんもフランスに渡欧して学んでいるというところです。

この時代渡欧するとなるとすごく大変だったんだろうなと思います。

パリにはいろんな芸術が溢れていと聞いたらやっぱり行きたくなるもんなんでしょうかね。

この作品は面白いなと思うのは鏡を使っていることから、この花のボリューム感が増していて、存在感のある作品になっているなというところです。

鏡に女の人の顔も写っていてわかると思いますが、なにをしているんだろうな〜と思ってよく見てみると、頬杖をつきながら何か手紙のようなものを見ているのがわかると思います。

鏡を使うとなると、後ろ向だから見えていなところを描かなくてもいい。

というのはありますが、この場合は違います。

鏡ということになると、たくさんの情報量と表現力や、想像力が必要になってきます。

鏡ってことは逆ってことですよ。

そのいつもみるものの逆を描くのってなんだか不思議な感じがしますよね。

この作品は海を題材として描いていますが、夕日に包まれた、海岸をまとめて書いています。

そういう景色は美しいなとやっぱり思うんでしょうね。

わたしもこの作品をみて、なんとなく想像が付くし、音までもが聞こえてきそうな感じがします。

リアルな絵がすごくいい!というわけではないんですが、この作品の中ではリアルなモデルさんを描いています。

また、相当自然体を描いているので、モデルさんの気持ちというか心情も穏やかな感じがします。

本を1ページ1ページめくっていくようなそんな今後の行動も読めてきますね。笑

今度、東京国立博物館で

2016年3月23日(水) ~ 2016年5月15日(日)に黒田さんの作品を生で実物をみる機会があるみたいですよ!

是非みてみたいですね。!

2016年2月20日 / ぴっちょ / 0 Comments

今日はいろんな学校の合格発表になるので受験生は結構ドキドキしますね。

だからと言って何かあるわけではないけれど、大学受験わたしも緊張したな〜なんて思い出します。

もう2月も中旬になてきたので残すは3月だけになってきましたね。

山本丘人さんの作品の紹介をします。

山本さんは東京芸大卒業のかたみたいです。

東京芸大って倍率のすごく高い学校なので、入るのって難しいのはよく聞きますよね。

前にも確かそんなことをいったような気がします。

山本さんの作品の特徴を紹介します。

山本さんの描く作品は風景画が主に使われていますが、風景画を描くのにたくさんの色を使ったりしますが、そんなに色を使わなくても表現できてしまう、表現力が素晴らしいなと思います。

この作品だけではなく、自然を描いていることからそいった処が好きなんだろうななんて思います。

この作品のなかで見て欲しいなと思うのは、

水の表現です。

透明感のよくわかる作品になっていると思います。

水に映り込む周りの景色と共に、空の色も反射してみえますね。

そんな細かいところまでよく観察しているなぁという印象を受けました。

2016年2月19日 / ぴっちょ / 0 Comments

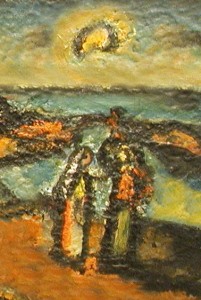

ジョルジュ・ルオーさんの作品を紹介します。

ルオーは、パリに生まれ、14歳になった頃ステンドガラス職人に弟子入りしたそうです。

14歳となると、こっちでは中学二年生。

職人となると職ですよ。

デザインや美術的な面で見るとルオーはこの時からそういった道にあこがれがあったんだなと思います。

のちの作品にはステンドガラスが影響されているそうです。

この作品はどんな方法で描かれたものなのでしょうか?なんだか不思議な絵の具。

浮き出ているよな、しかし重ねての表現というより絵の具そのものが固くてその表面には質感を感じさせているようにも見えます。

ステンドグラスの影響ってなんだろうな〜なんて考えていて少しピンときたのは、ルオーの作品もステンドグラスも、線・輪郭線が太くなっているのが印象的だと思います。

その表現があるからこそ、絵に出てしまうんでしょうね。

そういうのって職業病とはまたちがうけどクセのようなものなんですかね?

晩年、ルオーは「未完成で自分の死ぬまでに完成する見込みのない物は世に出さず焼却する」と言い、ヴォラールのもとから取り戻した約300点以上の未完成作をボイラーの火にくべたそうです。

未完というものは作家にとって恥ずかしいものなのでしょうか?

それだけ思いれがあったりするのかな?

未完というかたちで残っているのもまた面白くて時間が止まったような感じがして、魅力的だと思いますがね笑

2016年2月18日 / ぴっちょ / 0 Comments

ラウル・デュフィさんの描く作品には、たくさんの色と、たくさんの情報が詰まっています。

色味も豊かで見ている私たちを画面の中で楽しませてくれるのが特徴的です。

このさくひんは、海!って感じの絵に見えますが、海にも表情があり、なにかが沈んでいるのか。はたまた、逆さ富士ならぬ、逆さ街?

いろんな色を組み合わせて載せているので素敵な表現になっているなと思います。

この作品に描かれているのはパリの街なんだろうなというのは見てわかるのですが、このさくひんは、一見空の感じとかになんだろう?と思ってしまいますが、デュフィの考えていることではないし、勝手な私の考えですが、

手前に描かれている自然と街を組み合わせた時のこの街が好き。

というような印象を受けました。

空の青さ、曇り、雨だろうが関係ないよ。みたいな訴えのあるような作品に見えました。

2016年2月17日 / ぴっちょ / 0 Comments

モーリス・ド・ヴラマンク

パリで音楽教師の子として生まれます。

18歳の時に結婚し、自転車選手、オーケストラでバイオリンを弾いたりして生計を立てていたそうです。

ヴラマンクは、徹底した自由主義者で、束縛されたり、服従することを嫌がりました。

絵画を学ぶ際も独学というかたちで学んだそうです。

こうした性格から、絵画についてもあらゆる伝統や教育を拒否してきました。

1900年にシャトゥー出身の画家である、アンドレ・ドランと偶然知り合って意気投合し、共同でアトリエを構えます。

1901年には、パリのベルネーム・ジュヌ画廊で開かれていたゴッホ展を見に行き、そこでドランを通じてアンリ・マティスと知り合いました。

ヴラマンクは、フォービズムの巨匠とされても有名だそうです。

フォービズムというのは、原色を多用した強烈な色彩と、激しいタッチのことを指しているそうです。

フォービズムは、ゴッホの作品などもそういう部類になるそうです。

この作品は、そんなに原色を多用としている作品ではありませんが、

原色はところどころ使われているのがわかりますでしょうか?

荒い表現ではありませんが、この風景画となると全体的に動線がきれいに描かれているなと思います。

空の表現や、周りの風景にも同じ色を使っているという斬新さはありますね。

そういったところが魅力にもなるんだろうなと思います。