2016年9月4日 / ぴっちょ / 0 Comments

彼末宏さんの作品を紹介します。

彼末さんの作品はパステルのような粉のような手でも描いたようなそんな画風がこんなにもはえる表現だというのがわかります。

また、彼末さんの作品は赤や青のそんな原色を美しく使っているのがよくわかると思います。

落ち着いていて自分の作風がよくわかった表現をしているなと思いました。

この作品の中に描かれているものはブドウとイチゴ?なんだろう?

作中に描かれているものの特徴を捉えながら画面に載せている。

構図もよく考えられていて、全体の配色にも気を使って描いているのがいいなと感じました。

2016年9月3日 / ぴっちょ / 0 Comments

こんばんは〜!

前原満夫さんの作品を紹介します。

前原さんの作品は、繊細かつ透明感を見ている人に感じさせてくれるような絵を描く印象をもたせてくれます。

繊細さというものにはたくさんの種類があると思いますが、葉っぱの葉脈や抜けていく色味など、

遠近感を保つための色彩調節が細やかに描かれているのが前原さんの作品に対してきちんと向き合っているのがよくわかるなと思います。

花もこうやって描かれていますが、輪郭をそんなに出すことなく繊細なタッチで作り上げているのがとても美しく感じます。

しろという色をよりよく使っているのがいいなと思いました。

2016年9月3日 / ぴっちょ / 0 Comments

松本高明さんの作品を紹介します。

松本さんの作品の特徴は、色味に特徴を感じます。

この作品のなかには様々な色が使われています。

私もこういう絵画作品を描くのに大切なところは光が当たるところと影が当たるところにはそれぞれの色を下地として載せることをします。

この場面だと、白くある花の部分や、葉っぱの表の部分に明るめの色を乗せているように感じます。

また、全体的に暗い色を載せてはないことがみて取れる気がします。

背景に深緑色が載せられることによって全体の暗さと明るさに変化を出しているように見えます。

松本さんの師匠となる人は、松尾敏男さんです。

松尾敏男さんの作品作りと松本さんの作品作りは似ているような気がします。

物を見るための観察力がしっかりとあるので物の特徴をきちんと捉えているなと感じました。

2016年9月2日 / ぴっちょ / 0 Comments

河合寛次郎さんの特徴としては、様々な形の陶磁器を作っているのが特徴というか印象が付いています。

この作品のように壺の形も左右対称というか若干ねじれているようなそんな雰囲気も読み取れるようなそんな作風をしています。

壺の作品だけではなく陶磁器全般的に作品を作り上げていますが、模様にも河合さんを感じ取れるような柄が描かれている気がします。

なにをモチーフにして描いたのでしょうか?

何かモチーフとなるものを描いていたりするとなんだか読み取れるものがあるのですが、これは鳥?なのかな?

1つ1つの作品の中でこめられる思いは変わってくると思います。それを想像上で考えるのもまた見る面白さではあると思います。

2016年9月2日 / ぴっちょ / 0 Comments

川端龍子さんの作品を紹介します。

川端さんの作品の特徴は、自然の様子をごく自然の一部をカットして描いているのが特徴なのではないでしょうか。

他の作品でも言えますが、自然に起こる様子を描くことを得意としている作家さんは見ることに優れていると思います。

ものをよく観察し、それを表現するのはそう容易いものではありません。

しかしその表現を幾度となく変えて描いているのがいい作品を作るコツというか、大切な部分になるんだろうと感じました。

この木の背景に使われている色味や、若干影のように黒く描かれている背景。

背景はとくになにも描かれないときは触れられないことが多かったりしますが、背景までもが作品の一部となるのでこれから是非ともたくさん見て欲しいと感じました。

2016年9月1日 / ぴっちょ / 0 Comments

みなさん映画最近見てますか?

映画館で映画を見たのは4月以降で一回もないのが残念…

今すごくヒットしてるアニメーション映画がすんごく気になります。

みんな見ててツイッターで報告してるのがなかなかやったなぁ。

金重陶陽さんの作品を紹介します。

名前からしてなんだか陶芸のようなそんな匂いを醸し出していますね。

この陶芸なんだか不思議な感じです。

焼き目?がデザイン性のある感じがします。

これはどうやって表現したものなのでしょうか?

焼き目も含めの作品となっているように見えるのは、これは粘土のときに工夫がされてこうなっているのでしょうか?

まだらなこういう焼き加減は作業過程に何かあるんだとは思いますが、陶磁をやったことのない私からしたら同行技術を語れなくて申し訳ないです。

形は少しくびれた部分を持つものですが、これがもし過敏で使われるものであるならば、まさに和室に飾られている花瓶のようにどこか涼しげのあるそして存在感もきちんと兼ね揃えられたずっしりとした印象をもった花瓶なのではないかな?と感じました。

生けるのもたのしそうです。

2016年9月1日 / ぴっちょ / 0 Comments

9月になってしまいました。8月もあっという間に終わって夏休みも終わりました。

次の長期休暇までしばらく勉強学校の授業頑張ります。

まだあと4日まで!時間があるはずや!

淀井敏夫さんの作品を紹介します。淀井さんの作品は立体作品を主にしております。

しかも、全体的に線で追っている細い印象も受けます。

それでこそできている作風なのだとは思いますが、特徴をきちんと捉えて制作しているのもよくわかります。

現実のものはそんな風になってないように見えたりしますが、特徴があるこそどんなにいじって表現してもわかるんだなと思います。

2016年8月31日 / ぴっちょ / 0 Comments

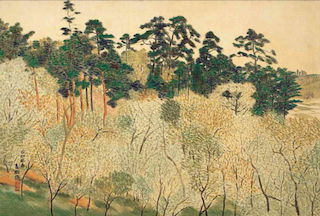

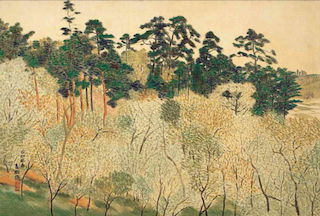

宇田荻邨さんの作品を紹介します。

宇田さんは京都の北山の自然の景色を題材にして描いている作品を多く描いています。

宇田さんの作品は画面いっぱいにその風景画を描き、構図も絶妙な配置で切り取っているので見ていて安心感もあり見やすい絵の作りになっていると思います。

この作品の中に描かれているものは日本の四季のうち紅葉の季節になる頃、なるかならないかの季節の狭間というかそんな絶妙な時期を描いていると思います。

この場所は京都でいうと嵐山になるらしいのですが嵐山と言ったらやはり紅葉が外せない筆硯ポイントになりますね。

京都は実際東京都は違って四季をしっかりと保ちながら大事にしている気がします。

祇園の方に行くと高いビルがあったりなどはなく、昔ながらの道を通ることができますね。

建物も現代風には建て直されているところもありますが、それでも昔ながらの瓦屋根が見えたりと街の温かみを感じることができる気がします。

この作品の中には、普段使う緑の色ではなく、エメラルドグリーンのようなそんな色を乗せてすこしパステル調で描いている作風もまた可愛らしい印象がもらえます。

2016年8月31日 / ぴっちょ / 0 Comments

ついに9月に突入ですね!

早い!

明日かぁと思うとなんだか実感はありません笑

実際まだ学校は始まりませんが、日が経つのはあっという間です。

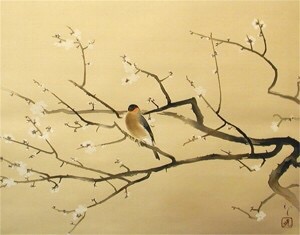

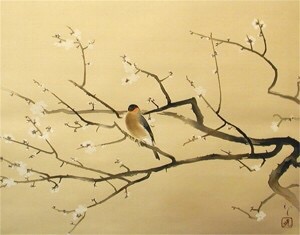

小倉遊亀さんの作品を紹介します。

小倉さんの作品は花を描いていることが多く、下地の色が金色の金箔が貼られているようなそんな作風をしています。

金箔の上からものを描くってどうやって描いているのでしょうか。

葉っぱと花のギャップがいい感じに作品全体のバランスを保っているような気がします。

この花びら1枚1枚が分かれている様子であったり、綺麗な書き込みは胃とても美しく仕上げられていると思います。

また、花びらだけではなく、真ん中の雌しべ雄しべの部分も細かく書き込まれているのが見えますね。

それに対し、葉っぱに葉脈が描かれているのではなくべた塗りの要領で塗りつぶしています。

そして落ち着いた色味をしていて一見何故こんなに差があるのかなと思いますが、その表現があるからこそ主張に差ができ、すごく綺麗な作品が出来上がっています。

2016年8月30日 / ぴっちょ / 0 Comments

小茂田青樹さんの作品を紹介します。

全編で紹介した作品は、水中のものを描いた作品でしたが、今回紹介しようと考えている作品は地上の風景画を紹介します。

作品を仕上げるためのタッチというものは変わってくるとは思います。

何を描くによって描き方というものは変化してくると思います。

この作品は晩春という題名が付けられています。

晩春というのは見てわかるように春が終わるというそういった意味を表しています。

春が終わっても次に来る季節のこの季節の移り変わりの時期の植物の変化は魅力的に感じます。

確かに作家さんとしてこうやって残したくなる気持ちもわからなくないです。

だからこそ日本の四季というものに魅力をかんじてしまうんでしょうね。

もちろん遠近感を出すためにタッチの差というものを描いていますがはっきりと作者さんの意図を感じるような丁寧な描き方をしていると思います。

枝の表現にも一つ一つの木に植えることでよりその場所を主張していますね。