2016年9月9日 / ぴっちょ / 0 Comments

黒田清輝さんの作品は重要文化財として残された作品を手がけた作家さんです。

重要文化財に残るのも素晴らしいと思いますが、その絵だけではなく他の絵にも黒田さんの良さが分かるような絵を紹介していこうと思います。

まずは黒田さんについて少し紹介させてもらいます。

黒田さんは鹿児島県出身の作家さんですが、6歳の頃に上京してくるというなんとびっくりする事実を知って本当に驚きました。

黒田さんが絵に興味を持った、学ぼうと思ったのも12歳ごろで、いまでいうと小学校6年生からやっていることがずっとやっていたことにつながるのは素晴らしいことですね。

当時は鉛筆画や水彩画などを学んでいたそうですが、いつしか画家のみちと若干違う分野の世界にも触れたりと黒田さんの人生は様々な体験を繰り返してきたのではないでしょうか。

画家になるまでに通った道というと、黒田さんは外語大学に入学しました。

そこでまた画家の人生を踏み出すポイントがありました。

この頃フランスに行き日本の画家や美術商の方々に会うことにより20歳という若さではありましたが、画家へと転向したそうです。

フランスに行くことによって変わる人生はあるんですね。

様々な画家さん達を見てきましたが、フランスは本場美術の町でありながらも人々の心を感動させ、動かしてきたとなるとやはりすごいんだなと改めて思いました。

黒田さんの重要文化財の作品はパリを去る少し前に描かれた作品と言われています。

この場でどんな作品かというとなかなか図がないと想像できないかもしれませんが、

和服姿の女性が湖の向こうを見ているという構図をしています。

この優しい筆のタッチからも黒田さんの性格というか思いが伝わってくるような気がします。

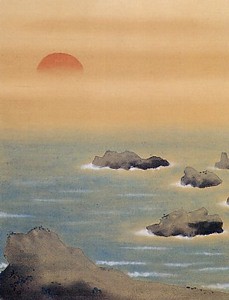

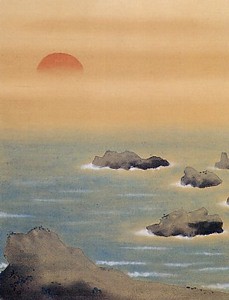

ここで作品を載せて紹介していきますが、この作品をごらんください。

この作品の中には空、海、浜辺の3つの風景が描かれています。

この中でなんとも美しいなと感じたところは、この作品の中には具体的に太陽の様子は描かれていません。

しかし、水面に映る光が黄金に輝きながら海の地平線に沈んでいく様子がまさに自然の様子をうまく捉え表現されている作品だと感じました。

また、海の波や、風を雲や波で表現することでこの作品の浜辺に私たちがいるようなそんな錯覚を感じさせてしまうほど魅力の強いものになっていると思います。

まさにいま湖の波の音や風の音を感じてしまうのではないかと…

2016年9月9日 / ぴっちょ / 0 Comments

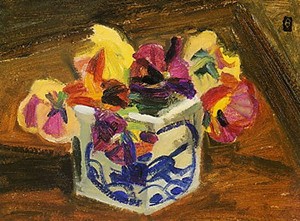

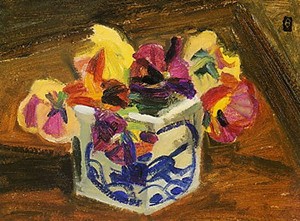

小絲源太郎さんの作品を紹介します。

小絲さんの作品の特徴は、一筆一筆の大事さというか慎重に作っていかないといけないことがしっかりと理解した上での描き方をしているなと思いました。

一見悩むことなく描いているように見えますが、その迷わない姿勢がなんだかすごくかっこよく絵の中からも伝わってくるような気がします。

この作品の中にその迷うことなく描き出された筆の跡は背景だけでなくこの花びらにも伝わってきます。

花を描く際に、いろんな色を乗せているのは見てもわかるとは思いますがその構成にも魅力を感じさせてくれます。

絵の具が乾いた上から乗せているとは思いますが、所々に画面上で色が混ざることによってできる色味が存在していてその作り方にも興味が湧きます。

2016年9月9日 / ぴっちょ / 0 Comments

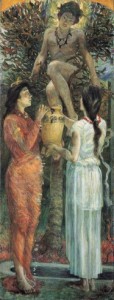

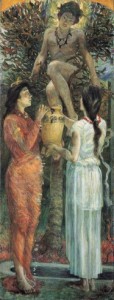

青木繁さんの作品を紹介します。

青木さんの作品の印象はみなさんどう感じますか?

青木さんの作品を見たとき、一瞬なんだか心はこもった作品ではありますが、情景がよく描かれており細かさも感じますが、綺麗な心というか、かといって汚れた心ではなく、なんだか心の闇が垣間見えているようなそんな印象を受けました。

実際どう思いながら絵を描いてきたのかわかりませんが、不思議に感じます。

明るく描こうと思って描いているのではなく、描かれるモデルさんの気持ちもこの画面に出てきているような気がします。

色味の表情もなんとなく明るいというか暗い印象を受けますが、そこまでの闇を絵の表情には出ていないのでその闇も闇ではないのかな。

自分がこうやって詮索するにつれてよくわからなくなってしまいますが、奥深いものを感じます。

この作品ではないのですが、自画像の作品も不思議な感情が出てきている気がします。

自画像の左半身というか顔左半分はほとんど描かれておらず黒い暗い描写にされています。

ここからは何が読み取れるのでしょうか?

そういったところから絵画の面白さというものはあるのかなと思います。

2016年9月8日 / ぴっちょ / 0 Comments

菱田春草さんの作品を紹介します。

菱田さんの作品は、落ち着いた優しく温かみのある作品作りをしています。

菱田さんは明治時代頃に活躍した日本画家さんです。

日本画ってすごく深いものがあるなと最近思いました。

最近って!って感じですが、正しく言うと日本画にさらに魅了されたという言い方のほうがあってるかな?

菱田さんの作品は、線一本一本のタッチが細かく描かれており、しかも繊細だけでなく大胆に色を乗せせていくこともしています。

しかも日本画は水墨画と同じように色と水分?水のようなさらっとした描画材で描くことが多いのではないでしょうか?

何層にも渡って色を乗せて画面に表情を作っており、その配分と構成は本当にしっかりと考えられて作られているのがわかります。

水墨画も同じような繊細さは必要になりますがさらに大事だと感じたのは作品を作る上でのそのものに対する思いがどう込められているかも作品の魅力になると思います。

しかも色が入ることによって情報量というのかな?それが増します。

そのためこう言った画面構成は大事になってくるのだと思います。

2016年9月8日 / ぴっちょ / 0 Comments

こんにちは〜といってももう昼に近い時間…

起きるのが遅くなるとそれだけで午前中終わってしまうと考えるともったいないですね。。。

なぜこんなに眠いのか〜〜

制作が始まるとそれだけで寝不足になるのでなんとか寝溜めできないかとたくらむけれど寝溜めはできない!笑

笹戸千津子さんの作品を紹介します。

笹戸さんの作品は像を制作している作家さんです。

銅像というのはよく街中で見たりすることがあると思いますが、どこで見ますか?

私は銅像と言ったら建物の前に創立者として立っていたり、公園や病院の前、様々です。

功績を残された方の銅像もよく見ますが、やっぱりそれだけではなかったりします。

像というのは理由がなくとも作品のなかでだいぶインパクトの強いものだと思いますが、そのなかでも沢山の銅像を残してきた笹戸さんは素晴らしいなと感じました。

そして、やはり印象的にインパクトを与えるのは大きさだけではなく、忠実さからも来てると思います。

人の体の骨格というのは流れからきていると思います。

骨の動かし方関節の位置、肉付き。身体。それを表現するのに細かく忠実にモデルさんによく向かって作っていて作品として素晴らしいものを作っていると思います。

2016年9月7日 / ぴっちょ / 0 Comments

こんにちは〜

昨日の展覧会なんと悲しいことに休館日!

残念です。。。

友達を呼び出しておいて休館日だなんて!なんてミスしちゃったんだってかんじの悲しさを感じました。。。。

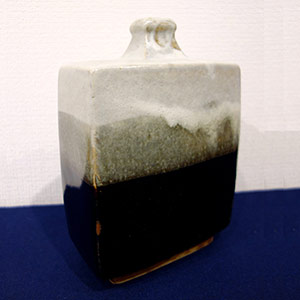

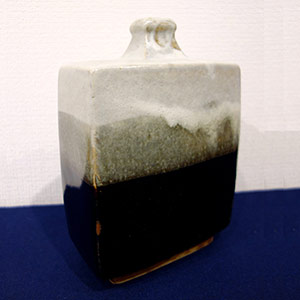

今日紹介する作家さんは、浜田庄司さんです〜!

浜田さんの作品は陶磁器を専門的に扱っていますが、この陶磁器には綺麗な作品が沢山あります。

模様というか、なんというのかな。この造形の美でも亜るとは思いますがこの作品は何を目的に作られたものなのかが気になります。

というのでちょっと調べてみました。

《扁壷》というもので、お酒などを入れるようなそんな用途をしていることがわかりました。

確かにどこかで見たことありませんか?

お酒を入れてるステンレス材でできたような容器

まぁそれは置いておいて、この作品で面白いと感じたのはこの飲み口?注ぎ口でもあるこの突起の部分がなんだか容器のこの四角という硬い形に対して丸いものが上にありそれだけでも柔らかい印象をあたえてくれると思います。

また、このグラデーションのように使われている模様?

その利用の仕方や、上にかけて色素が薄くなって行くのに対し、逆から見ると、白いものが黒いところに迫ってくるようなそんな色の対話が面白いなと感じました。

2016年9月6日 / ぴっちょ / 0 Comments

こんばんは〜。

今日行こうと思っていた展示会なんと火曜日は休みでした。。

友達呼び出したくせにやすみだったなんて申し訳ないです…。

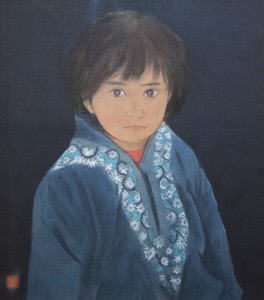

伊東深水さんの作品を紹介します。

伊東さんの作品は女性のこのような作品を多く輩出しています。

このような作品の描き方って私は描いたことがないのでどうやって描いているのかが気になります。

女性の様々な表情を描いていますが、大体流し目のようなそんな透明感のあるような肌質や、それと対象的に服がはっきりと描かれているのがいいなぁと思います。

そういう明度のコントラストというより、はっきりと描くものとほんのり描くものの差がはっきりとしているのが美しく感じます。

2016年9月6日 / ぴっちょ / 0 Comments

おはようございま〜す。

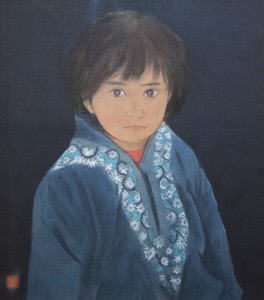

梅原幸雄さんの作品を紹介します。

梅原さんの作品の特徴は、全体的に色調が落ち着いており、明度が低く暗いような作品を作っているような気がします。

しかし、色味は赤や黄色など明るめの色を使っているのですが印象はこの色調の訴える性質を抑えた表現をしているような気がします。

この作品には、存在感と思いがすごく見えてくるような気がします。

存在感を感じるのはどこから来るのかな?

この少女の瞳から訴えてくるようなそんな何か強い思いが私たちの心をチラッと動かすものがあるのでしょうか。

全体の色が青や黒などの中に、中央部分に明るいものがありそこだけでも視線を引きつけることができると思います。

そういうことをどの絵に対してもこのような構成を全体につくっているのが、梅原さん流の絵の作り方になってくるのではないでしょうか?

2016年9月5日 / ぴっちょ / 0 Comments

こんばんは。

今日は2記事連続になってしまって、失礼します。

藤田喬平さんの作品を紹介します。

藤田さんの作る工芸作品はなんだかびっくりするくらい美しい作品ができていると思います。

工芸作品ですが、この藤田さんの作る工芸作品にはこの下の写真のようなきらめく素材も使っていますが、形にもしっかりとした特徴を見ることができます。

いままでこういう工芸作品を取り扱って紹介をあまりしてなかったので、なんだかこれが絵画のものだったらどうなるのかな?とか、絵画作品みたいに美しく配置されたこの色味がよく構成されているなと感じました。

藤田さんの作品は、やはりきらめくもの箱の形を理解した上でのこの柄を描いているのがなんともバランスとして、いいなと思いました。

2016年9月5日 / ぴっちょ / 0 Comments

9月になってしまいました!

もう5日くらいたってるけれども!

今日は久々の学校だったので、9月に入った感を実感しました笑

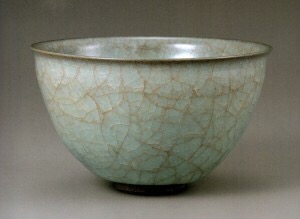

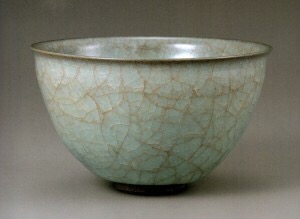

岡部嶺男さんの作品を紹介します。

岡部さんの作品は、陶磁器がメインになります。

というより岡部さんといったら陶磁器という感じですよね。

岡部さんの作品は、陶磁器を作る際にいろんな方法で作っているようなそんな気がします。

どの作品も形が特徴的だったりしますが、それをよくしているのは陶磁器を作る上での構図というか、しっかりと構成が決められています。

この作品でいうと、形もそうですが口がつくようなところは薄くてヘリが包み込まれるようなそんな表現をしているのが繊細な表現がされているなと感じました。

模様にもこの割れたようなそんな表現をしているのは何故なんでしょうか?