2016年1月23日 / ぴっちょ / 0 Comments

籔内佐斗司さんの紹介します。

東京芸術大学大学院で携わってきた仏像や文化財の修復保存技術の研究をとおして、漆・彩色・寄せ木造り等の古典技法を学んできたそうです。

修復保存ってすごくいろんな知識がないといけないと思います。

現在でも木彫作品以外にもブロンズ作品などで非常に多彩な作品を発表し続け、公共の場所にも数多く設置されているそうです。

籔内佐斗司さん曰く、

「見る人、生活の中に活用してくれる人がいて、初めて完成するのであり、魂を込めるのは、彫刻を生活の場で使っていただく人である。」

だそうです

彫刻の世界というのはわたしにあまり想像つきませんが、こういうことを聞くと芸術の道となるとそういう考えをするのは普通なのかな〜なんて思います。

美術作品というのは自己満足だけで作っている人もいるけれど、しっかりと依頼を受けたりなにかメリットを受けるために作るという作家さんは少なくないと思います。

わたしは籔内さんの作品の中での印象というか好きなところは、表情が豊かというところがとても好きです。

この蛇は、この角度からだとよく見えないのですが、笑っているらしいです。

この写真で見るとわかるのは、目元をみて欲しいです。

目元がなんとなく笑っているように見えませんか?

この表情も籔内さんが考えて作っているのだと思うとやっぱりこの方の特徴となる部分なんだろうな〜んて思います。

このさくひんってなんだか面白くないですか?

立体物3つをあわせて1つの作品なんだと思いますが、こういった表現の作品になるとこの作品を配置する時に自分で間隔をつけて配置したりとすこし遊び心が感じられます。

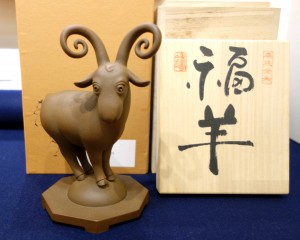

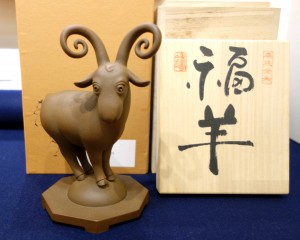

この作品は福羊と言われていてこの顔もみて欲しいです。

この羊の目はくりっと見開かれています。

なんだかいつでもみているよてきな、いいことをしても悪いことをしてもいつも見ているから自分が幸不幸になるのは自分次ですよ〜みたいな感じもします。

そういうのを自分で詮索して考えて作品を見ると面白いなと思います。

2016年1月22日 / ぴっちょ / 0 Comments

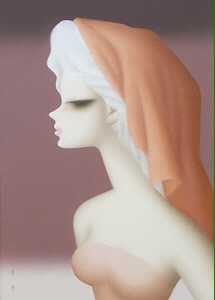

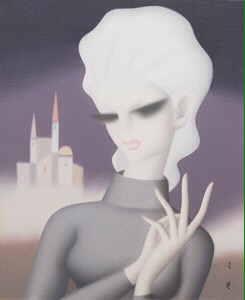

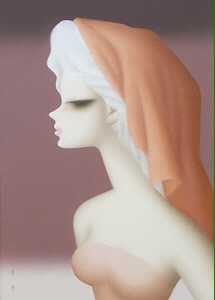

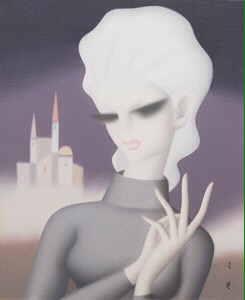

今日は東郷青児さんの作品を紹介します。

東郷さんの作品は、全体的に絵の描き方に特徴があります。

女性をモデルとして描く作品が多く描かれていますが、そのモデルさん、女性の顔に特徴が集まっていると思います。

目はそんなに詳しく描いていないのですが、黒く表現されていますが、この黒さにも変化があったりするんでしょうか?

マットな質感を描いている印象ですが、影の表現もしっかり作られているのでいいなと思います。

この作品を描くときの地塗りは、白を使うらしいです。

地塗りをすることでもっと綺麗な表現になります。

絵画のその地塗り体験はわたしはしたことがないんですが、友達がそうしていることが自然になっていると言っていたので、絵画の世界だったら当たり前のようです笑

2016年1月22日 / ぴっちょ / 0 Comments

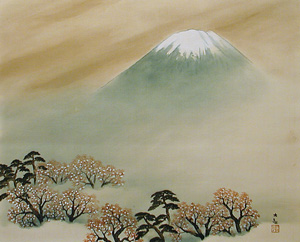

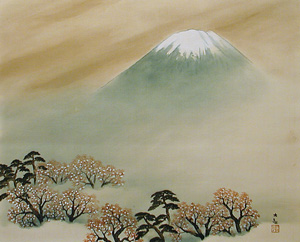

横山大観さんの作品を紹介します。

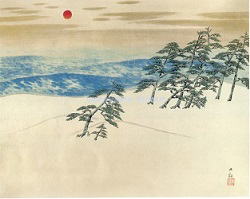

この作品は、三保の富士といって、静岡県の三保半島からみた富士山だそうです。

手前に木が生えていたり、若干きりがかかっているのがなんか綺麗ですね。

富士山のいろんな顔が観れるというのがなんだか面白いなと思います。

この作品は、春の富士というみたいです。

四季とともに富士山を楽しめるのは日本ならではだなと思います。

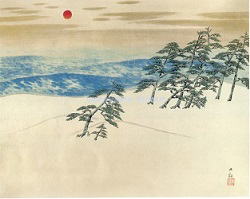

この作品は、雨後の富士という題名です。

雨後ってなんだかいいですね。

雨ならではの、霧がかっている様子だったりその表現としてぼやかしているのがなんとも綺麗だなと思います。

富士山の作品を見る時、山のてっぺんが雪に覆われているかも見て欲しい部分になります。

2016年1月21日 / ぴっちょ / 0 Comments

次は、最後の時代昭和になります。

その時代に生きた横山大観さんはどんな作品を作り上げたのでしょうか?

横山さんの作品の特徴はここになってなんとなく見えてきたのかな?

全体的に優しい雰囲気の絵は多いのは昔からというか、最初に絵を描いていた時から感じていたものではあります。

この作品。富士山かな?

この富士山と鶴ときっと朝日。この組み合わせかた、最高ですね。

この作品の中で、いいなと感じたのは、この富士山の色味がなんとなくいいですね。

影の部分を暗い色での表現をするんじゃなくて、濃いようで淡いようで周りとのコントラストの差をつけることでうまく表現されているなと思いました。

色の出しかたも大切かもしれませんが、横山さんの作品の中には色をそんなに使っていない作品も多く輩出されていると思います。

それでも、なんだか色が付いているように感じてしまったりするのはこれはなんなんでしょうかね笑

色って大事ではあるけれど、やっぱり最初の絵というのは、デッサンと同じようにモノクロでの表現が出来てからみたいな考えがあったりするのかな〜?

明日の午前中は、横山さんの山の作品を取り上げたいと思ってます!

2016年1月21日 / ぴっちょ / 0 Comments

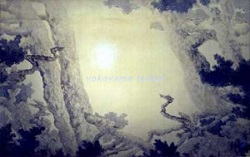

さて、先ほどは明治時代に生きた横山大観さんの作品を紹介しました。

今度は、大正時代に生きた横山大観さんの作品を紹介したいと思います。

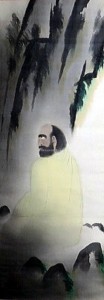

この作品をみてあなたはなにを感じましたか?

今までの作品も含めてですが、なんだかチャレンジの時代なのでしょうか?

若干ですが、今までの表現とは変わったなと思うのは、遠近感をしっかりとつくていてその遠近感をしっかりと表現しているところです。

この作品は、山の中に入り込んだ3人の僧侶?なのかな?みたいな作品に見えます。

この遠近感の表現がわかるのは、細かい表現の手前の木や奥につれてぼやけた表現になっているというところです。

しかし、素敵だなと思うのは、奥の方に太陽なものが光って見えています。

太陽は全体的に遠くにあるものの存在ですが、その存在を一番薄くするというか、

主張が大きいものなんですが、その遠近感を守りながらもしっかりと表現されているのが面白くて興味深いなと思いました。

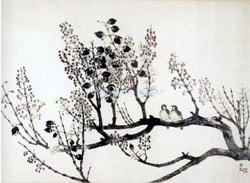

この作品たちはなんだかつながっているように見えますよね。

どこかの部分をなんか拡大しているように笑

そんなオシャレな考えを持ちながら描いていたら最高だななんて考えたり笑

葉っぱの表現いいな〜なんて思います。

2016年1月21日 / ぴっちょ / 0 Comments

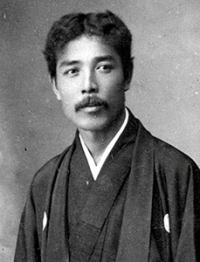

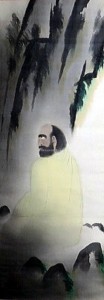

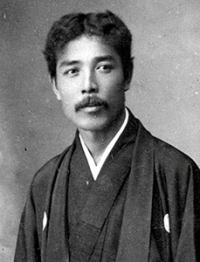

今日は、横山大観さんについて紹介したいと思います。

横山大観

1868年 水戸藩士(現茨城県)に生まれました。

学生時代に絵画に興味を持っていたそうです。

横山さんは、いろんな時代を見てきた方です。

明治大正昭和の90年間生きた画家です。

その3つの時代を生きているとやっぱりその時代の変化というものもそりゃ見てきたことになりますよね。

そうなるとどうなるんでしょうか?

作品とかに出てくるんでしょうか?

横山さんは「一切の藝術は無窮を趁ふの姿に他ならず-芸術は感情を主とす-世界最高の情趣を顕現するにあり」という座右の銘を残したそうです。

やっぱり感情は美術に出るということなんですかね?

ここで明治に生きた横山さんの作品を見てもらいます。

年代別にみるとこんな感じになります。

写真の撮り方にもよると思いますが、印象としては、一番最初の作品は、なんだかなにを書こうかな?みたいなすこし迷いがあるように見えます。

どうしてこういった構図にしたのかはわかりませんが、こういう表現はいいですね。

このシャッとなっているのは写真?実際こうなってるの?

もし狙ってやっているものだったら相当センスがあるな〜なんて思います。

次からの作品には、ほとんどモチーフやモデルというものがはっきりと描かれているのが特徴的です。

しかし、横山さんの描く作品からは暗い感情があるのではなくて、何かを大切に、切なさと暖かみを感じます。

描くもの描くものの、繊細な部分を引っ張ってきてその部分を魅力的と感じて描いているのかそういった表現がとてもうまいなと思います。

2016年1月20日 / ぴっちょ / 0 Comments

こんにちは。

今日はほんの10分くらいしか家から出ていないので、気温どうこうの話はできません笑

しかし、晴れていましたね笑

よかったよかった!

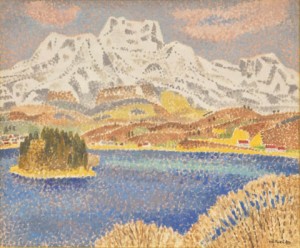

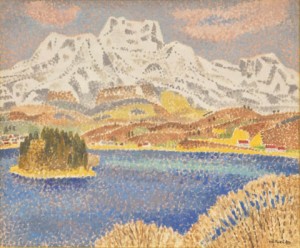

今日は小林和作さんの作品を紹介します。

小林さんの描く作品の特徴は、この作品のように筆のタッチが良く見えるところです。

川なのかな?その中央部分に描かれている川も、周りに描かれている木々の紅葉などが水面に映っているのかな?みたいな感じを思わせますね。

個人的に好きな部分は、一番奥に見える山です。

この山も、本当はこんなに主張しないほうがいいんだと思いますが、しっかりとタッチをつけてしかも色味をしっかりと入れることで存在感を表していますね。

しかし、遠近感に狂いがないように見えるのはなぜでしょうか?

周りに描かれている木々や、水?川の色味もしっかりと付いていてそこの主張が強いからなのでしょうか?

そこらへんもきになるところですね。

そして、もう一つ、作中での背景となる空の表現もまた良いなと思います。青や白だけを使うのではなく黄色であったり緑などの色味を加えることで一気に、油絵らしさを出してきたなと思いました。

2016年1月18日 / ぴっちょ / 0 Comments

こんばんは!

今晩は雪が降るとかなんとか…寒いのは嫌ですね笑

浅井忠さんの作品を紹介します。

浅井さんの作品の特徴は、筆のタッチがいいなと思います。

この作品だとすごくわかりやすいですが、背景の淡い色使いがなんとも綺麗だなと思います。

背景に使われる色がたくさんあっていいなと思いました。

若干きになるところは、この女の人は何に乗っているのでしょうか?

椅子?

また、この人の作業している感じが今にも動きそうな感じがあり、生命力と存在感を漂わせていると思います。

この作品はどんなコンセプトなんでしょうね笑

コテージ?こんなお家はどこをモデルにして描いたのでしょうか?

また、森林の感じと川の感じがマッチしていて構図がとてもいいなと思います。

2016年1月17日 / ぴっちょ / 0 Comments

高田誠さんの作品を紹介します。

高田さんの作品は、このように細かいタッチが特徴的です。

ドット絵のような感じがします。

その中でも、海の表現がなんとも綺麗で美しいなと思いました。

色使いといい、海だからといって青系で統一されているのではなく、いろんな色が使われているのがわかると思います。この作品を見たところ、水色・オレンジ・赤・もちろん青・紺が使われているので、細かい作業の多い作品になっていると思います。

その次に、この空を見て欲しいです。この雲も、白ではなく、なんとなく夕焼けに染まったようなオレンジ?赤?朱色?のような色をしています。

それを見ると全体的に夕焼けに染まった感じが伝わってくると思います。

まぁ海の色を先に見たときに、この色を取り入れているということはなんとなくそうなのかな〜なんて思ってたりなかったり笑

手前にちょろっと見えているのはなんでしょうか???

ススキ?なのかな〜?

ドット絵だとしてもしっかりとした遠近感を出しているので美しくまとまりのある絵になっていると思います。

2016年1月16日 / ぴっちょ / 0 Comments

こんにちは。

竹久夢二さんの作品を紹介します。

竹久さんの作品といえば、女性がモデルになっている作品が多く見られると思います。

竹久さんの描く女性には、それぞれ魅力的な部分が描かれています。

この作品は、女の人の笑顔?微笑みが魅力的なのかなと思いました。

満面の笑みではないけれど、微笑んでいる姿がすごく愛くるしいというかTHE魅力があると思われます。

しかし

そうと感じるのも人それぞれだとは思いますが、表情が豊かなのは何よりです笑

この作品の女性の魅力というのはうなじなんじゃないでしょうか?

うなじがチラッと見える瞬間とかは結構美しいなと思う人は多いとおもいます。

また、フェイスラインやキリッとした表情をも魅力に入るんじゃないでしょうか!

着物の日本人女性って日本の色気が出ていると思うので残したくなる気持ちはわからなくもないです。

また、竹久さんのこういう作品の描き方は好きです。

そんなに色を使っているわけではないけれど、しっかりと色の表現はする。でも、メインの場所は邪魔しないように細かい配慮がされていると思います。

日本人の着物女性はいいなと思います笑

来年の振袖が楽しみ〜!!!