2016年2月16日 / ぴっちょ / 0 Comments

草間彌生さんの紹介をします。

この間私は姉と一緒に街をプラプラしていたんですが、新宿の伊勢丹の上に、草間彌生さんの作品を展示しているコーナーにいきました。

草間さんの描く作品は、なにかの羅列というか法則性のある作品を描いているという印象を受けました。

この作品では、ドットと、この背景にある無数の線、それらで構成されているんじゃないんでしょうか?

ドットと言ったらもう草間彌生さんが頭をよぎるんじゃないですかね笑

この作品は有名だと思います。

面白い表現ですね。

草間さんの作品では、そんなにはっきりとバンっという感じで陰影を書き込むことはありません。

しかし、この、ドットで集合体を描くことによって陰影というかそんな感じの表現をしているんじゃないかと思います。

この作品ににたような立体物をその展示で見てきました。

手のひらサイズでしたが、面白いなと思いました。

ドットのかんじでその部分がくりぬかれていて、そういう表現もあるのか!なんて思ったくらいです笑

これはまさに立体物ですよね。

草間彌生さんの立体物は、直島?香川県・四国瀬戸内の方にも大きな像があってそれも、にたようなかぼちゃの像があります。

いつか私もそこに訪れたいな〜なんて思ってます。

2016年2月15日 / ぴっちょ / 0 Comments

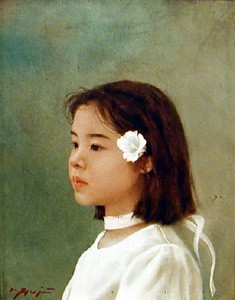

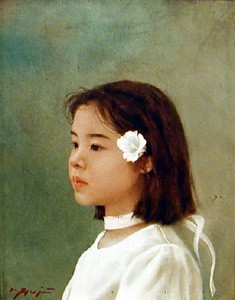

藤井勉さんの作品には、娘さんが描かれているのは有名な話ですよね。

娘さんの成長を描く父親って素晴らしいですね。

真ん中の作品はよく見られる作品だと思います。

普段私も紹介するのが、子供の頃の娘さんの作品が多いのですが、今回はすこし大人になった娘さんの作品を紹介したいと思います。

このさくひんは、海辺を歩いている様子なんでしょうか?

娘さんがはっきりくっきりと描かれているのはすごくいいと思うのですが、周りの表現にすこし違和感を感じました。

なんでこんなにぼやかすようなぽんぽんとなんども筆を載せたような表現をするんでしょうか?

この作品も成長された娘さんの作品なんだと思います。

作品が出来上がるにつれて、リアリティを感じました。

昔がリアルなのではなくて、現在の見慣れた格好に、表情というか、この子供の頃の無邪気な顔ではなくて、大人な女性の顔付きを繊細に追い求め、それを表現できているというところに惹かれました。

2016年2月14日 / ぴっちょ / 0 Comments

上村松篁さんの作品を紹介します。

上村さんの作品の特徴は淡い影の表現がとても素敵だということです。

この作品のなかで、淡い影が落ちているのがわかりますか?

この花は5枚花びらがあるので桜だと思いますが、

普通は何がなんでも影の色は灰色や、黒などの表現をされたりしますが、この作品のなかの影はその桜に合わせてなのか、きれいな薄ピンク色をしているなと思います。

影の色をきれいに表現するという発想が私には美だなと関心をもちました。

この作品のなかでの影は、白なのかな?

その代わりに、周りには、白を使わずに薄深緑のような色をつかってあえて白い影を引き出すような感じがみられますね。

2016年2月13日 / ぴっちょ / 0 Comments

上村松園さんの作品を紹介します。

上村さんの作品には、女性を主として描かれることが多いです。

その中でも表情のしっかり読み取れる作品に魅力を感じました。

こちらを向いてすこし微笑んでいるこの女性は、着物がすこし乱れているのが特徴ですね。

百人一首とかに描かれている女性に見えなくもないですが、この作品のなかでの女性の気持ちは、この周りに散っている花びらのような気分なんでしょうか?

このさくひんは、なんだか現代にも近いような様子で、可愛らしいという印象を受けました。

襖をすこし開けてなかをゆっくりと覗いている。隠れて見ている訳ではないけど、この少女の可愛らしさというのがこの画面から伝わってくるような気がします。

2016年2月12日 / ぴっちょ / 0 Comments

奥村土牛さんの作品を紹介するとともに奥村さんのことについても紹介します。

奥村さんは、東京に生れ、同地で歿。明治38年梶田半古塾に入門し、小林古径の指導を受けたそうです。

そしてさらに、大正6年に木版スケッチ集『スケッチそのをりをり』を出版したそうです。

雅号を土牛としました。

この作品は何の花なんでしょうか?

私はこの作品自体をどこかで見たことがあるのですが、このさくひんは一見マットな質感の作品になっているのですが、しっかりと影をつけていて、立体感も感じられます。

そこでですが、なぜ背景を金粉にしたんだろうという疑問が浮かんできます。

すこーし左の花をみると背景と茎の色を混ぜた色のような変化を見出していますが、これは背景とこのモチーフになにかつながりがあるからこその表現なんでしょうか?

この作品をモノトーン調で描いていることにはなにかわけがあるのでしょうか?

一説によると、自然のなす冷厳さ、そこに息づく農村の、底知れぬ力強さを語りかけている作品になっているので、その表現をするためにモノトーン調にしたんでしょうか?

2016年2月11日 / ぴっちょ / 0 Comments

長谷川利行さんの作品を紹介します。

長谷川さんの作品は、筆のタッチを残して描く描写が特徴的です。

一見騒がしいような画面に見えるのですが、その中には細かい表現がすごくされていて見入ってしまうところがあります。

こうやってみるとこの作品の中には数人が歩いたり座っていたりという風景を描いているだけ。なんですが、

長谷川さんの描く絵によってこの風景画にもっと活気を与えられていると思います。

こんなに線を描くのにはなにか訳があったりするのでしょうか?

上の作品と比べると線は少ないように見られますが、若干抽象的な作品になったように見えます。

その差というのは見ている人それぞれだと思い間すが、私は上の作品の方が具体的で詳しく描かれているというのが印象的です。

こちらの作品は、色使いがきれいだし、筆の使い方、運び方を見るのにはこっちの方がわかりやすいかな。

2016年2月10日 / ぴっちょ / 0 Comments

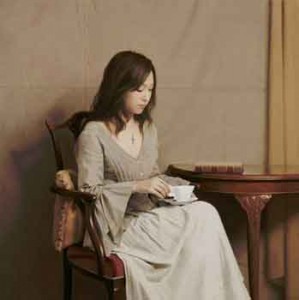

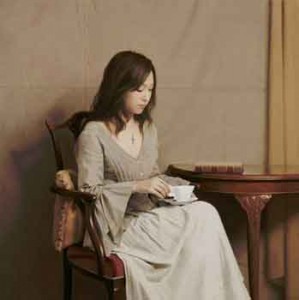

森本草介さんの作品を紹介します。

森本さんの作品はとても写実的で、そのまま、写真のような作品を描いているのが特徴だと思います。

この作品は、コーヒータイムという題名が付けられています。

モデルとなっている女性の様子や、表情からも、なんとなくゆっくりと過ごすんだろうな。とこれからの様子が見えてくると思います。

この作品だけではないんですが、特に、どの場所を見ていても飽きることがありません。

背景を見ても、布生地のようなものを感じさせているので、その表現がどうなっているんだろうとか、

服のシワなどの表現も見ているとやっぱり写真じゃないか??みたいな感じになりますよね。

こうやってよくよく見ると様々なものにいろんな色が入り組んであるんだなと見て思います。

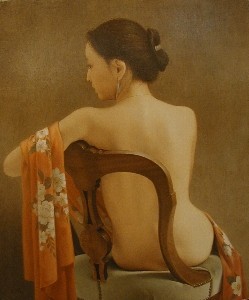

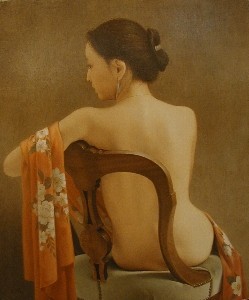

この女性の作品は前にどこかで紹介したことがあると思うんですが、このモデルさんの体勢自分・皆さんでやってみてください。

けっこうキツイんですね。

しかし、そんな表情も変えずにモデルさんがこうやって描かれていると感じると作品に重みを感じます。

また、重みだけではなく、愛情をも伝わってくるような気がします。

2016年2月9日 / ぴっちょ / 0 Comments

笹戸千津子さんの作品を紹介します。

笹戸さんの作品の特徴は、ブロンズ像というのが特徴的だなと思います。

ブロンズ像を作るのって相当時間もかかるし、このモデルさんもどこかにいるんですよね。空想だとそんなに形が綺麗に作ることが難しいですからね。

この肉付きで、あったり、骨格の様子とかがすごく美しいラインを描いているなと思いました。

この作品だけではないけれど、ブロンズ像の作品で、けっこう質感が粗めであったりする中、笹戸さんの作る作品は、質感までもを追い求めているというか。すごく繊細な方なんだろうなという印象を受けました。

女性の体の魅力というかこのラインがやっぱり魅力的ですよね。

女性だからというのもあると思いますが、その魅力の出し方をわかっているな。と感じました。

2016年2月8日 / ぴっちょ / 0 Comments

陶芸の概念を超えた独創的な意匠・加守田章二さんには大きく分けて四つの時代があります。

偉大な師富本憲吉と出会った「修行時代」。

技術の裏付けをつくる「大甕陶苑(おおみかとうえん)時代」。

本格的に作陶生活に入った「益子時代」。

そして、燃える作陶魂の「遠野時代」。

自分の人生の中で時代区分って素晴らしいですよね。

でも何かがきっかけに何かが始まったり終わったりするというのはいいきっかけになっているんでしょうね。

このさくひんは、どの時代に制作されたものなんでしょうか?笑

この作品は、材料といい魅力的な形をしています。

陶芸品というのは釜によって焼かれて作品ができるわけですが、その釜に入れる前の状態から、始まる状態から制作というのは始まっていてそこから手を抜いてしまったりするととんでもない作品になったりしますよね。

それは陶芸だけに限られたことではないけれど、

陶芸はどうやって計算して作られているんでしょうか?

この形作りも一見簡単そうに見えたりしますが、実際作るのに、この材質とかにこだわったり、このなめらかな表面にしたりと試行錯誤してきたことでしょう。

そういった作品の工程とかが見れたらすごく面白いですね笑

このさくひんは、本当に自由で開放的な作品になっています。

今までの作品は色をそんなに派手に使っていなかったのでこの作品を見るとなんだか作者の気持ちがあふれでているようにも見えてきます。笑

2016年2月7日 / ぴっちょ / 0 Comments

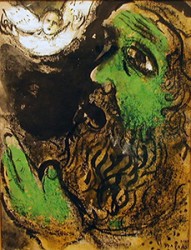

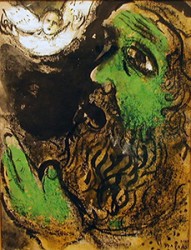

マルク・シャガールは愛や結婚をテーマにした作品を多く描くことから『愛の画家』の愛称があります。

このさくひんは愛をテーマにして描かれた作品なんでしょうか?

天使が舞い降りてきているのはわかりますが、この手前にいる人の顔、血相はいいとは言えません。

緑色の顔にすることで何かを伝えようとしたのでしょうか?

この顔の表情からすると、もしかしたら、なにか気分が悪いとかで、死を覚悟した瞬間とかなんでしょうか?

それだから天から天使が舞い降りてきたのかな?とおもうとわけがわかります。

なぜ人の肌が緑色になっているかがとても興味深いです。

この作品はぜんたいとして明るいという作品よりも暗い印象を受けました。

愛や結婚を題材にしていることの多いシャガールはなぜこんな絵を描こうと思ったのかが不思議です。