2016年9月19日 / ぴっちょ / 0 Comments

今日は敬老の日ということでおじいちゃんおばあちゃんと一緒にうなぎを食べてきました!

コース料理だったため、たんまりご飯を食べることができて満腹になってすんごく美味しかったです(^^)

家族みんなでご飯が食べれるっていうのはすんごく嬉しいことなんだなと改めて感じました。

一人暮らしをしている友達のことを考えると時々で良いからうちに誘ってご飯みんなで食べたら良いのになって思います笑

森田曠平さんの作品を紹介します。

森田さんの作品の特徴は、とてもわかりやすく女性像を描くことが多い作家さんですがその女性像の表現力は特徴のある作風をしています。

まずは、顔の構成というのでしょうか。

モデルになった人物はもちろんいると思いますが、森田さんの作品の中に描かれている女性の顔の向きに注目ください。

ほとんどの女性が右を向いています。

顔の角度によってもちろん印象というものが変わると思いますが、なぜこの右向きを選んで描いていったのでしょうか。

日本の昔からの絵の描き方として、引目鉤鼻というものがあります。

その日本人顏の特徴がしっかりと表現されているこの森田さんの作品は昔ながらの絵の描き方を含めて描いているのがいいなと思いました。

2016年9月19日 / ぴっちょ / 0 Comments

こんにちは〜!

連休最終日ですね!

今週はすごいと思いますよ!木曜日も祝日だから休みじゃ〜〜!

楽しみですね笑

糸園和三郎さんの作品を紹介します。

糸園さんの作風は変わった作風をしています。その変わった作風というのは変というのではなく特徴的な描き方をしているなと私は感じました。

作品を描くにあたってそれにあった表現をなしている。その言葉の表現が一番正しいと思います。

凹凸を感じるようなそんな作風をして質感をよりリアルに近づけて描いている作品もあれば、どこか切ない表情で立っている少年の表情から、そのえのなかから感情が漏れ出してしまうのではないかというほど感情・表情・質感豊かな作品を作り上げている作家さんだと感じました。

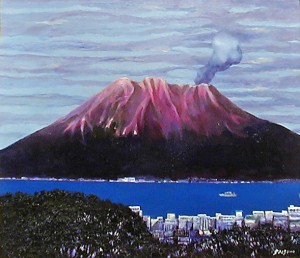

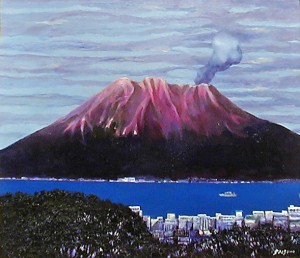

この作品のなかに描かれているのは、桜島だそうです。

桜島は活火山として有名な山ではあると思いますがこの桜島が出しているというか、桜島のこの表情はまさにこの構成全体的に訴えてきている、もうそろそろ活動してしまおうかと言わんばかりの色味をし、さらに噴火口から煙を立たせ、周りの空にも何か淀んだ空気を醸し出しています。

この作品のなかでの主役はもちろんこの桜島なのでしょうが、はっきりとしたこの表現はなんだか愛らしく感じられます。

2016年9月18日 / ぴっちょ / 0 Comments

佐伯祐三さんの作品を紹介します。

佐伯さんの作品はパリの石造りの建物やポスターの文字を独特的なタッチで描いたとされて知られています。

また、佐伯さんの作品は近代の洋画家の中でも際立つ個性を放っていて、没後にした現代の人々も魅了してしまうそうです。

佐伯さんの作品の中に描かれているものは確かに建物が多く描かれていると思いますが、その建物にも何かが込められているのか描きたいところをこううまく主張がされていて、しかもそれが適当に選ばれているのではなく、しっかりと構成を練った作品が並んでいます。

作品造りの風景画というのは行き当たりばったりで、この場所を元々絵を描きたい!と思って絵を描くのではなく、もちろんその場所に来た本人がこの場所を描きたいと感じたからこそであると感じます。

色味は様々あり、その描く場所によって陽気な場所や陰気な場所によって雰囲気造りがされていて見ている人によりリアル体験をさせることができると思います。

2016年9月18日 / ぴっちょ / 0 Comments

私は今日から2連休〜!

大学が土曜日普通にあるのでそうなってしまうのも仕方がないかという感じです笑

まぁでも体力の心配だけで、普通は全休にできる曜日が4つあるのですがあえて授業を入れて全日学校に無理矢理でも学校に行くという履修方法で私はとってみました。

案外そっちのほうがいいのかも?と思いながらに日々を過ごしています。

酒井三良さんの作品を紹介します。

酒井さんの作品は一見可愛らしい作品だなと思いませんか。

私は初めて酒井さんの作品を見たときとても心のこもった温かみのある作品を作っている方だなと感じた記憶があります。

温かみがあるのはそうなのですが、色味がそんなに激しく乗っているわけではなくある程度の落ち着いた配色が施されていることによってまとまりのある作品ができていると思います。

この酒井さんの作品の中に描かれている人々は、雪道を荷物を抱えてて運んでいる様子が描かれていますが、この状況は普通だと過酷な図になってしまったりしますが、この酒井さんにかかることによって全体に丸みを与えることができ、印象を抑えてくれるような気がします。

2016年9月17日 / ぴっちょ / 0 Comments

再び今日は、川合玉堂さんの作品について触れていきたいと思います。

川合さんの作品の中に描かれている自然には愛というものを感じるとは思いますが、時々省略して本当に描きたい場所や、感じ取ってみろと言わんばかりの空白で絵を納めている作品があります。

しかしそれが表現として正しく伝えられると思った表現であればそれはその表現が川合さんにとって一番最適な伝え方だったのかと思います。

特に私がどうこう言えたことではありませんが、みなさんは作品を見ているときに何を感じていますか?

具体的な作品や抽象的な作品だといろいろと思う部分は変わってくると思います。

と言ってはなんですが、具体的な作品からも抽象的な作品を見たときのように私情というか感情移入してみてもいいのではないでしょうか。

この作品の中に描かれているのは輪郭で描かれたものや

2016年9月17日 / ぴっちょ / 0 Comments

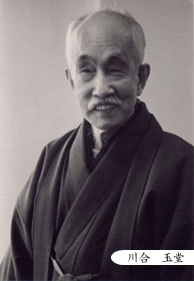

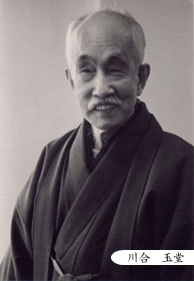

川合玉堂さんの作品を紹介します。

今日は川合さん特集という感じでみなさんに発信していきたいと思います。

川合さんは近代日本画壇の巨匠とされていて日本の自然をこよなく愛し、数多くの風景画を描きました。

明治6年愛知県に生まれました。

14歳で京都の日本画家である望月玉泉、のちに円山派の幸野楳嶺に師事し天分を大きく伸ばしました。

23歳で東京画壇に転じ、橋本雅邦に学び狩野派を極め、円山・四条派と狩野派を見事に融和させることで、日本の四季が織りなす美しい自然の風物詩を情趣豊かで写実的に描く独自の境地を開きました。

まさにそれは自然を愛してやまない川合さんだからこその作品になっているのではないでしょうか。

この方が川合玉堂さんです。

川合さんの作品の中で四季をよく感じられる作品は様々ありますが、全体として魅力的に感じたものは、私の中ではこの作品がお気に入りというか。

手前側に描かれているのは崖に生えている木々になっていますが、その生命力の強さや自然界の定めというようなものを感じ取ることができませんか?

背景の部分には川で人が釣りをしているような風景が描かれていますが、その風景もまた自然に組み込まれていて日常の一場面を切り取ったようなそんな自然を描いています。

そういったところに構図を当ててみるというのにも魅力を感じました。

次の作品は午後に!

2016年9月16日 / ぴっちょ / 0 Comments

三岸好太郎さんの作品を紹介します。

三岸さんの作品の特徴を作品をあげながら挙げていこうかと思います。

三岸さんの作品は様々な作風をしていることが特徴の一つになるのではないでしょうか。

この作風は特徴を捉えた最低限の表現がなされている気がします。

色味は、単色が使われていて、影に少し違った色味が入るなどシンプルな構成になっている気がします。

しかし全体のバランスとしては収まりが良く描かれている気がします。

この作品の作風は写実的な表現がされています。

上の表現とは違って、リアルな表現がされているなと思います。

そしてリアルな表現として、質感や、髪や肌質を感じさせてくれるような表現がまさに写実的と言えます。

2016年9月16日 / ぴっちょ / 0 Comments

おはようございます〜!

今日も天気がどよーんとしていてあまりスッキリしない天気ですね…。

乾いた季節はすこし風邪が流行ってしまいますが、湿った季節もなかなかしんどいです…~_~;

さて、山本丘人さんの作品を紹介します。

山本さんの作品の印象は様々なタッチを有して工夫しながら表現しているのが印象に残りました。

様々な表現というのは、下図の作品を見ていただくとわかるのですが、細密描写で描くところもあれば、山本さん流の描き方をしたりといろんな方法で絵を描いています。

また、作中に描かれている風景は自然のままの街並みであったり日常のワンシーンが描きこまれていたりします。

日常的な風景というものは普段からそこで過ごしている人、当人にとってはそんなことがなかったとしても、ある時客観的に見てみたり見られたりすると不思議と引き込まれるような要素があると思います。

どこがそんなに印象的なんだろうと思ったりしますがその印象的だなと感じたのは作者本人に聞かなければわからないところはたくさんあると思います。

しかし、見ている私たちはそれはすぐには聞けません。

なので描写や構図から読み取ってみると面白さは生まれてくると思います。

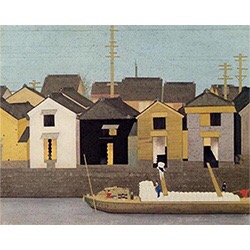

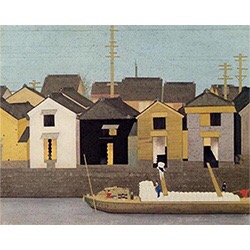

この作品の中に描かれているものの面白さというのは、街並みが特徴的だと感じました。

この街は、屋根の形がほとんど同じ形になっています。

壁の色に変化があっても規則的な配置がされていて背後にも同様な家の集合が見えます。

電信柱でしょうか?

黄色で描かれているこの柱は右はじや、左奥にも描かれていますが、この電信柱は重要な役目を持っていると思います。

電信柱は基本高さは変わらないと思います。

高さが変わらないということになると、この電信柱の高さが変わっているように見えるのはそれが遠近感を出しているのではないでしょうか。

2016年9月15日 / ぴっちょ / 0 Comments

大樋長左衛門さんの作品を紹介します。

大樋さんの作品は、漆が塗られたようなそんなツルツルな表面をした陶磁器を作っているのが印象的です。

他の作品も色は違えど表面の質感はツルツルとした表面をしています。

また、陶磁器らしさというか形にもこだわりを感じられると思います。

轆轤で回しながら作ると、やはりこの飲み口となる部分は、特に機械を回しながら変形させやすいばしょにもなっていて、そこを気をつけるというのも繊細な作品作りでは大切なところになるのではないでしょうか?

しかし、色味はなぜこう言った漆黒のような色を使ったのでしょうか。

陶磁器の色って私もそんなに詳しく知らないのでどう表現しているのかが不思議です。

艶の出し方にもなにか特徴があると思うとそれだけで興味が湧きます。

今度陶磁器の制作の流れでも動画をみて観察しようかな。

2016年9月15日 / ぴっちょ / 0 Comments

浮田克躬さんの作品を紹介します。

浮田さんの作品は主に風景画を描いていることで有名だと思いますが、その表現として住宅を描くことは多いのですが日本ではなくどこか遠い国、ヨーロッパなどの石造のような赤レンガなどで作ったような街を描くことが多く見られます。

ここで少し余談を挟みますが、日本は住宅街といっても屋根の形は様々で、色も統一されていない。高さもある程度自由な高さで規定を反しない限り自由に作っている街が多いと思いますが、イタリアなどのヨーロッパではそれが許されていないことがあります。

屋根の色はオレンジ色にする。という。

それだけでも街の統一感というものは成り立つと思います。

この街の構成に美を感じることはそう少なくないと思います。

だからこそ浮田さんの作品に出てくる街並みはそういった統一感のある街並みが美しく感じたからこそ作ろうと思ったのではないかなと思いました。

作品をみている際に作者さんはこの風景をみて何を感じたのか。何を美と捉えたのかを感じられたらもっと面白く鑑賞できるんじゃないでしょうか。

技法でいうと、浮田さんの作品は様々な道具で絵の表現をしている方だなと思います。

その場所その場所によって使い分けのはっきりとした画面は全体の構成を邪魔することなく、むしろまとめた構成をしているなと感じました。