2016年8月23日 / ぴっちょ / 0 Comments

小川芋錢さんの作品の紹介の続きをしたいと思います。

小川さんの作品のなかには河童が多く描かれているのはご存知ですか?

小川さんは河童を好んでよく描いていたそうです。

河童の姿形というのは昔の人が子供を川で遊ぶときに注意して欲しいということで迷信をつくり、水かきがあったり、皿をつけたりとなんともユニークな容姿をしているのが特徴的ですね。

私たちはもう河童と言われたらそれを想像するしかありませんが、河童の存在を知らない人が河童という名前・音をきいたらどんなものを想像するのでしょうか。

それはさておき、小川さんの作品の中にはそういった迷信のような世界観が描かれていることが多いです。

絵は想像で描くことももちろんいいと思います。

この作品ではその想像が入っているような気がします。

この作品は狐が列をなして徘徊しているようなそんな図が描かれていますが、それこそ想像の産物ではありますね。

やはり小川さんの作品には自然を図の中に書き込まれていてそれもまた全体をまとめるイメージとして統一しているのでいいなと思います。

2016年8月23日 / ぴっちょ / 0 Comments

今日は小川芋錢さんの作品を紹介して行こうと思います。

まずは小川さんの生い立ちから紹介します。

小川さんは、慶応4年(1868)に生まれました。初め不動太郎、後に茂吉と呼ばれたそうです。小川さんが3歳の頃に、一家は牛久沼の北畔、現在の茨城県牛久市城中町に移住し、農業を営むこととなります。

この場所で小学校に通った小川さんは、その後親戚を頼って上京し13歳の時に本多錦吉郎の画塾彰技堂に入りここで洋画を学びました。

ますはじめに学ぼうと思ったところが洋画であるのが驚きます。

小川さんの作風はとても日本画らしさがあり、落ち着いた表現をしているのが特徴的だと感じたのでそれを聞いたときはなんだか信じられないような気もしました。

小川さんの画家としてのスタートは漫画や雑誌などの挿絵から始まったそうです。

小川さんは生い立ちからもわかるように生き物にかこまれて育ってきているため自然界を愛した作家さんです。

日本画家として記録されているのは47歳と時間が経っています。

この作品は大正7年の頃の第4回珊瑚会展という展覧会に出品したものとなっています。

この当時仲間と一緒に展覧会に出展するための団体を結束していたそうです。

小川さんの作品は可愛らしい印象を受けます。

よく見る作品のなかに川のなかにいろんな生物がいてなかに河童のような想像生物も描かれています。

それがダメだということではありませんが、小川さんの描く作品のなかには普段そんな使い方をしていないよな。というものまで生きている生き物のような擬人化ならぬ擬生物というものが暖かい表現で抽象的にも具体的にも描かれていると思います。

2016年8月22日 / ぴっちょ / 0 Comments

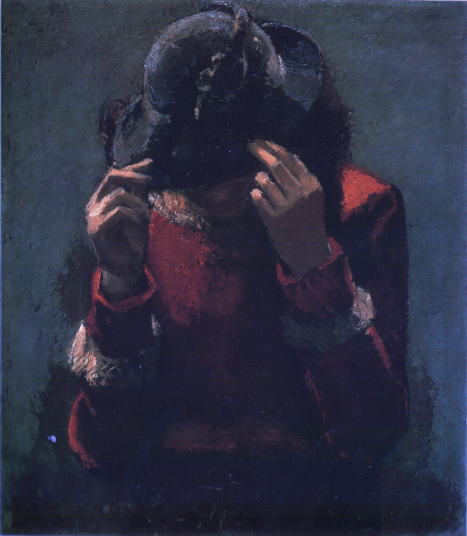

吉井淳二さんの戦前の作品は、消失してしまっていてこの世にはもう存在しないようです。

すこし寂しさありますが、良い作品がたくさん輩出されていると思います。

吉井さんの作品は全体としてなんとなくですが、吉井さんの心理を読み取ることができるようなそんな表現が施されているのがわかります。

時代時代によって画面の調子が違います。

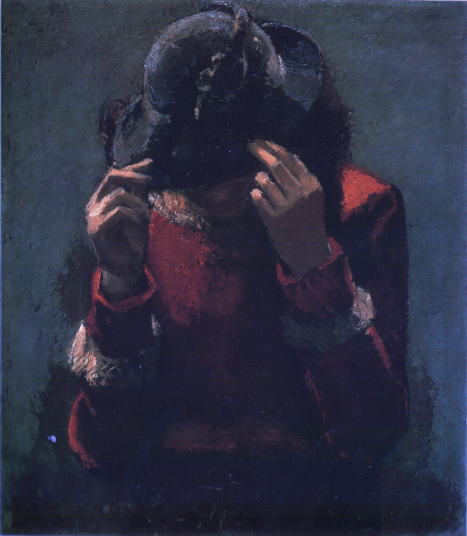

この作品は学生の頃に描かれた作品になりますが、情緒不安定なのかあまり明るい色を使わずに絵を表現していると思います。

くらい表現でも、書き込みの量は素晴らしいと思います。

背景も同じようにくらめの色を使っているのに全体のこの女性も暗く表現しています。

それでも見やすくなっていて漆黒に飲み込まれているようなさくひんにはなっていませんね。

この作品は上の作品と比べると明るさ、色調が違うのがわかると思います。

戦後の作品となっています。

この作品の中に描かれている女性は日本の方ではないと思いますが、ここまでの書き込みがされているのは良く観察をされている証拠でもあると思います。

また、様々なところに色が使われているのがやっぱり気持ちがかんけいしていたのだなと改めて思いました。

2016年8月22日 / ぴっちょ / 0 Comments

榊原紫峰さんの作品を紹介します。

榊原さんの作品は、日本画のなかでもすごく私の好きなタッチをしています。

作品のなかに鳥が入り込んでいるものがあるのですが、季節感の統一性と配色のバランスが見事に完成度を高くしていると思います。

また、日本画ならではの背景の描き方にもこの作品の全体を決めているような大事な要素を持っていると思います。

この作品のなかの背景は、下の方に暗い色のグラデーションのようにぼやけた表現が描かれていますが、その暗いぼやけた背景を描くことによって、その場所の体積感を感じることができ、そのぼやけた表現は影の表現だと思いますが奥に書き込まれている感じが分かるのでそれだけで奥行き感を出すことができていると思います。

この作品のなかに描かれている鳥は、鶯なのかな?目白?

ウグイス色と言われるような程よい明度で仕上げられているのも、この作品の全体のバランスを考えていると思います。

2016年8月21日 / ぴっちょ / 0 Comments

前田寛治さんの作品を紹介します。

前田さんの作品は時代時代によって作風が変わるのが特徴的なのではないでしょうか。

細密描写のように描かれている作品もあれば、シンプルな特徴を捉えてそれを表現している作品もあれば、様々な絵が見ることができます。

何かを思ってそういった技法に至ったのだと思いますが、なにが起きているのでしょうか。

何か迷走というか様々な表現をし、最後に落ち着いた作風になって…とかはあるのかな。

この作品は、色を重ねに重ねて完成したような感じがします。

綺麗にまとまっていますね。

全体の構成として、この作品を半分に分けてみてみるとまた違う面白さを感じることができると思います。

上半分は、暗めな色を使ったダークトーンになっているのに対し下半分は明るく描かれ、たくさんの色味が描きこまれています。

このことから描かれるものに対する価値観(偏見)のようなものが見えるのでしょうか。

こういった絵は不思議と面白さを感じることができるんですね。

2016年8月21日 / ぴっちょ / 0 Comments

こんにちは。

今日は、久々の投稿なのかな?

合宿の帰り道なんですが、すごく疲れました。

そりゃ疲れるか…!!笑

他大学も含めたサークル活動だったのですごく楽しかったなぁとかんじる5日間でした。

やっぱり人と話すのは気持ちいいな!

牛島憲之さんの作品を紹介します。

牛島さんの作品の特徴は、点描画?なのかな。

細かい粒子のような点がいくつも重なって表現されているのが画面を見てもわかると思いますが、みなさんはどう感じましたか?

点描画というのは根気がすごくないと描き切るのが難しいと言いますよね。

でも作品を作ると決めたら集中しないわけないですよね笑

この作品でいいなと思ったのは、水面に反射して映るものの全てがぼんやりとした表現で描かれているにもかかわらずしっかりとなにがなんなのかを区別することができるし、この表現の仕方は斬新でいいなと感じました。

細かい作業は完成するまではすごくしんどかったりすると思いますが、それが完成した時の感動も同時に感じることができるのではないでしょうか。

他の作品も見てみたいなと思いました。

2016年8月11日 / ぴっちょ / 0 Comments

こんにちは〜!

暑い日が続いていますね。

炎天下の中行動する際には熱中症対策をしっかりとって運動やら行動やらをしてください。

救急車の音を1日に何回もきくと熱中症かな。

大丈夫かなー。ってなってしまうので(T_T)

堀柳女さんの作品を紹介します。

堀さんの作る作品は、材料にもこだわりがある印象を受けました。

この作品でいうと、布地でこの着物の表現をしているんですがその表現もきちんと作り上げていて、人形一体一体に込められる魂がわかるような。生きた作品を作っている印象を受けました。

他の作品を見てもわかると思いますが、作り上げられた人形の表情や感情も読み取れるような繊細な表現をしているような感じがします。

生きた人形という表現ですが、今にも動き出しそうな感じがありますね。髪の毛の束ねている部分や、肩についた髪の毛も動くと同時に流動するんじゃないか。みたいな、動きを感じることができると思ったのでこの表現をしました。

絵だけではなく立体作品にもこうやって命を吹き込んだ作品を多く作り上げることができるのは美術の良いところだなと思います。

美術の形って面白い。

2016年8月10日 / ぴっちょ / 0 Comments

こんばんは〜!

今日の夜はみんな疲れきってしまっているのでホテルに帰ったら即寝な感じでした笑

まぁそれでもたくさん見れたからいいんだけどね!

たくさんの神社で拝観できたので良かったです

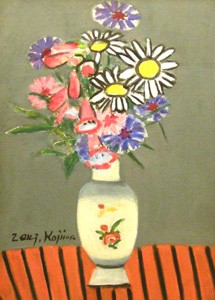

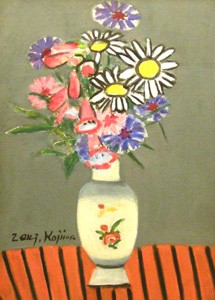

ポール・アイズピリさんの作品を紹介します。

ポールさんの作品は、色味に特徴を感じます。

外国人ならではなのでしょうか?

日本画家は輪郭線にこのような強く色味もはっきりとした色を使うことはないです。

しかし、ポールさんのこの作品の中ではその色味を使っていることがわかります。

また、あまり使わない・見ない色、パステル調の色を載せているのも特徴の1つではないかと思います。

パステル調の色を下地に置くのではなく、もう見えるように影として利用しているのには訳もあると思います。

肌の質感や影を描くのに大切になるのではないでしょうか?

2016年7月28日 / ぴっちょ / 0 Comments

こんばんは〜!

今日はジメジメした季節というか気温でしたね。

なんどかパッとしない日だったなぁ。

早く夏らしい日が出てる夏になってほしいものです。。

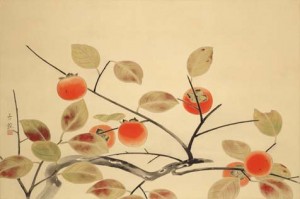

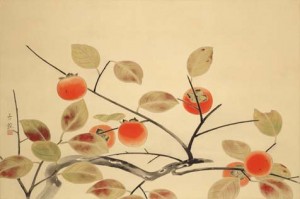

小林古径さんの作品を紹介します。

小林さんの描く作品の多くには、鳥が描かれていることが多いです。

また、鳥と一緒に描かれるのは花などの木も一緒に描かれたりします。

写生に重視した小林さんの作品には、身近な花や果実を描いたものが多いです。

そのなかでも柿が一番好きだったようです。

この作品では柿の木の一部分をクローズアップした構図で、枝は下方から上方に向かって伸び、熟し、ぽってりと実った柿の実は、ちょうど採り頃食べ頃といった感じですね。

柿の実に細かな傷を描きこむ写実性は、枝の肥痩や葉の照り、虫食いにまで至り、古径の力量を伝えています。

柿の実の立体感は、迷いのない輪郭線によって背景と区切られているのだが、まるで溶け込むように存在感をなくす線描の正確さや細かい表現は美しさまでもを感じます。

2016年4月23日 / ぴっちょ / 0 Comments

こんばんは!

今日はあったかいような寒いような。

やっぱり昼間はあったかくて夜は少し気温の落ちるような春らしくてすごしやすい1日になったんじゃないかな?と思いました。

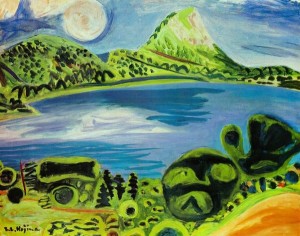

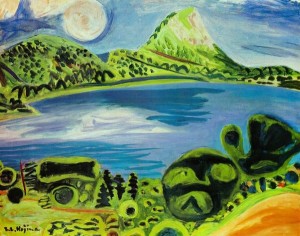

さてさて、紹介するのは児島善三郎さんです。

児島さんは中学生のころ、学校内で、絵を描く部活を作って制作をしていたようです。

しかも、そのころから独学で西洋美術の本を借りて、作品制作に没頭して行ったそうです。

児島さんの作品の特徴は、絵を描くときの独特なタッチが特徴的だなとおもいます。

線・輪郭線を描いてから着彩をし、制作している印象があります。

タッチを生かす作品もいいなとおもいます。

輪郭線をかきすぎてしまったりするとすごく変な感じがしますが、児島さんが制作する上で大事にしていることは、見せたいところをそういった表現で強調しているんじゃないかな。とおもいます。

この作品だけではなく、いろんな作品も同様に描かれている印象があります。

一見この作品は、なんだか雑のように見えますが、

この作品のなかでは、この表現は大事になってくるんじゃないでしょうか?

山の表現や、草木の表現も美しく感じられます。