(u_u)横山 操さんは小学校在学中より油彩画を描き、高等科卒業後の14歳のときに画家を志し、上京しました。

(°_°)その後、光風会会員石川雅山(がざん)の家に下宿し、ポスター描きなどを続けながら油彩を学び、18歳のときにはすでに光風会に初入選を遂げています。18歳と言えば、私と同い年。素晴らしいですね!

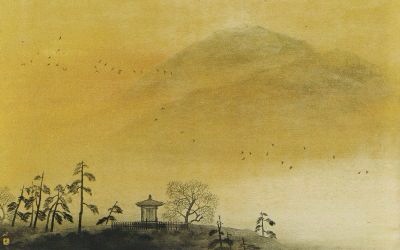

(u_u)しかし、石川のすすめで日本画に転向し、翌年の1939(昭和14)年には川端画学校日本画部(夜間部)に入学。前年に小林巣居(こばやしそうきょ)、茨城杉風らが院展を離脱して自由な在野性を強調して興した新興美術院展に、早くもその年に入選しています。

(°_°)油絵で基礎が出来てるから、日本画でも入選したんですね!

(u_u)しかし、ほかの同世代の日本画家と異なり、「日本画」への入り方は、必ずしも美術学校で正則的に学んだものではなかったといわれています。

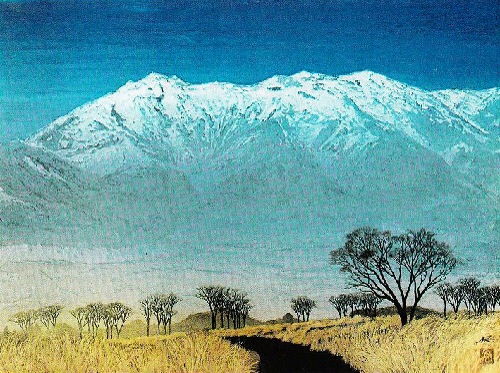

(°_°)さらに翌1940年、川端龍子を中心とする第12回青龍展に《渡舟場》を出品 し、初入選す し、「青龍社はそのころ、一番新しい時代の絵画を歓迎しつつあった。青龍社に入選することが、アバンギャルドの一員になったような気がして嬉しかったものであった」と後年、横山は記しているそうです。

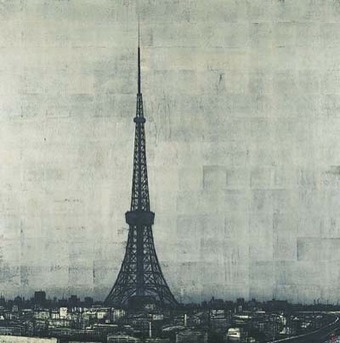

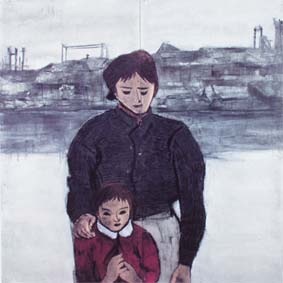

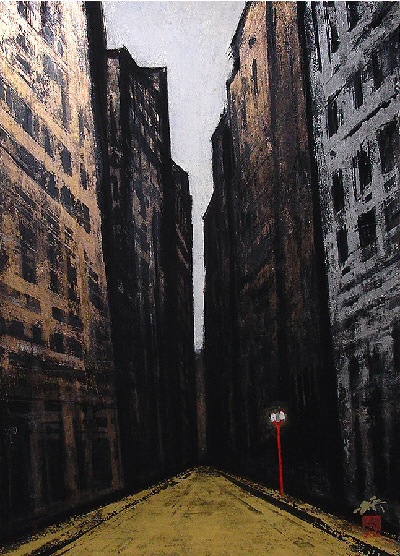

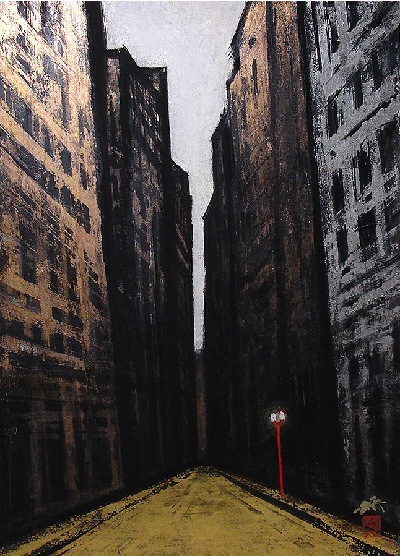

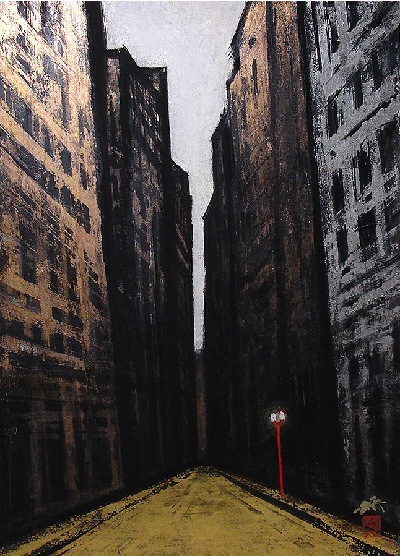

(u_u)戦前の横山の絵は残っていないが、画題などから推するに、当初から既存の花鳥風月とは異なって、《隅田河岸》などの“街裏”の一隅をモティーフにしていたことがわかります。

(°_°)横山は、このように油彩画の延長として、ほぼ同じ主題を描いていたが、当時の青龍社ほかの先鋭なグループにも、都会生活の断片を描く一群の作品がありました。

花田美術では横山 操さんの買取価格を承っております。