「朦朧体」を確立した 横山大観とは?

横山大観(明治元年(1868年)〜昭和33年(1958年))とは近代日本画を語る上で欠かせない日本を代表する巨匠です。東京美術学校(現・東京藝術大学)の一期生として入学しました。その後、大観は明治政府による近代化の推進、日清・日露戦争での勝利、更には太平洋戦争の開戦と敗戦といった激動の時代を経験します。こうした歴史の大きな流れは、大観のおよそ70年にわたる画業と深く結びついており、89歳でその生涯を閉じるまでの作品の進化や変遷の歩みと重なります。

東京美術学校での出会いと日本美術院の創設

大観は1889年(明治22年)に東京美術学校に一期生として入学し、岡倉天心に師事しました。同校を卒業後は、仏画の研究を開始するとともにこの時期から「大観」の名を用いるようになります。その後、東京美術学校で助教授を務め、美術教育の場でも才能を発揮していましたが、1898年(明治31年)に校長であり師である岡倉天心が辞職したことをきっかけに、大観もその職を離れました。そして、天心をはじめとする志を同じくする菱田春草や下村観山といった画家たちと共に、日本美術院(後の院展)の創設に携わりました。

批判を乗り越え、実りを迎える大観芸術

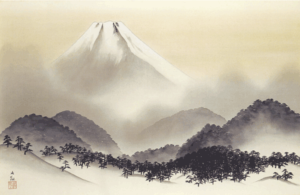

明治三十年半ばから試みが始まった朦朧体は当初厳しく批判され、「妖怪」「怪奇」などと揶揄されました。その後大観はインドやアメリカ、中国へわたり様々な文化の中で発展する絵画を目の当たりにし、近代日本画における宗達や光琳といった日本伝統絵画がもともと持っている卓越した芸術の再発見、そして進化に大きく貢献しました。大正中期から昭和初期にかけては最盛期を迎え、大観芸術が世間に広く認められるようになりました。この時期には『秋色』『夜桜』『喜撰山』といった伝統的な彩色画と『雲去来』『生々流転』『瀟湘八景』といった水墨画とを同じ時期に並行して制作していました。

横山大観が辿り着いた日本画

敗戦で混沌とした世の中、戦前までの伝統文化に対する否定論が広がっていました。それは美術界においても同じ話で、伝統主義・古典主義はことごとく批判され、最終的には日本画そのものが不要とする「日本画滅亡論」にまで発展していたといいます。

そのような中でも大観は戦後も富士、旭日を描き続けていました。戦前から戦後にかけて制作された富士はあるパターン化しており「過去の作品の焼き直し」や「自己模倣」だと表現されることもありましたが、大観は自身が理想とする日本画のあり方を探究し続けました。なお1953年(昭和28年)の朝日新聞では、インタビューにて「描けるうちは描きますよ、私は。なに、病気になって寝ていたって起きて描きます」という言葉を残しています。

大観は自身の制作の他、岡倉天心の意志を引き継いで、日本美術院の再興と後進の育成にも尽力し、その芸術と精神は作品を通して現代にも受け継がれています。

朦朧体とは何か?その定義と表現技法

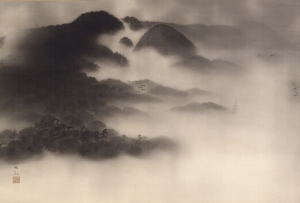

朦朧体の始まりは岡倉天心の「空気を描く方法はないか」という投げかけによるものでした。朦朧体は無線表現とも呼ばれ、その名の通り、線を排して対象を描写するという表現技法です。明確な輪郭線を描かず、水墨や色彩の滲みを活かして情景を浮かび上がらせるように見せることができます。横山大観と菱田春草は率先してこの「空気を描く」方法を試みました。

「私達は岡倉先生の指導によって、制作の上に一つの新しい手法を試みようとした。例えば空気・雨などの表現に空刷毛を使用して、一つの味を出すことに成功した。この新奇な試みが当時の鑑賞界に容れられなかったのだ。」(『大観自叙伝』より)

伝統派からの猛反発

上述の『大観自叙伝』の引用からも分かるように、「朦朧体」という技法への世間の反発は強いものでした。1900年(明治33年)に大観は春に15点、秋に13点の作品を出品しました(現存している作品は「蓬莱」と「上方唄 菜の葉」のみ)。この年の作品について岡倉天心反対派の美術評論家・大村西崖は東京日日新聞(1900年4月12日)にて「この二三子(※大観や観山のこと)の近年の作は、人をお茶にしたやうな、ごまかしたやうな、とぼけたやうな、おつに意味深長やうな、考へたやうな、なぐつたやうなものばかり」、現代の表現では「人をからかったような、ごまかしているような、とぼけているような、洒落ていて意味ありげなような、何か深く考えているような、それでいて投げやりにも見えるものばかりだ」と強く批判しました。この批評をきっかけに、一般の鑑賞者の態度も冷ややかなものとなり、それはやがて嫌悪となり憎悪となり、「妖怪画」や「化物絵」とさえ言われ、大変風当たりの強いものだったと言います。

朦朧体の評価の転機 〜インド・アメリカを経て〜

大観は1903年(明治36年)に岡倉天心のすすめでインドに渡り約5ヶ月間過ごします。滞在中に描いた作品は、朦朧体の表現が見られ、またインド風の女性像が多く登場しています。また昨今の研究ではインドの画家たちが朦朧体に似たような表現を試みていたことが分かってきており、この当時の大観や春草が日本とインド間で芸術交流を果たしていたことが注目されている。

インドから帰国後、1904年(明治37年)には岡倉天心、六角紫水、菱田春草とともにアメリカに渡ります。このアメリカ滞在では、「朦朧体が評価される」という国内にはない反応を受けることになります。アメリカ滞在わずか1ヶ月後の5月にはニューヨークにて「大観・春草展」が開催されます。そこで大観の作品は25点の内10点以上が売れ、また日本での作品価格の約20倍で売れたといいます。続いてその年の11月にはボストン郊外のケンブリッジにて「日本美術院正員の絵画及び漆作品展」を開催し、「色彩はたいへん控えめながら、色調と雰囲気はこの上なく美しい。想像性あふれる欲求によって自然主義は粗野な写実主義のありきたりなレベルを乗り越え、高尚なものとなっている」とボストン新聞のボストン・イブニング・トランスクリプト(1904年11月18日)からは朦朧体表現について好意的に報じられました。

朦朧体からの脱皮と飛躍

現代のようにSNSなどのツールで、国内外の評価を即座に把握することができる時代とは異なり、当時は海外での評価が直ちに国内に伝わり、影響を及ぼすという環境にはありませんでした。横山大観たちの朦朧体表現がインドやアメリカで高く評価、影響を及ぼしたことは事実であり、その功績も記録として残っています。しかし、それが直接的に日本国内での好意的な評価へと結びついたわけではありません。むしろ、大観が本格的に高く評価されるようになったのは、明治四十年代以降に入ってからの作品の進化によるところが大きいのです。

明治三十年代後半に入り、日本美術院の経営が困難な状況にあった時、大観や春草などそれぞれが朦朧体を脱していく動きに入っていました。

明治41年に描かれた「流燈」はインド体験がなければ生まれなかった作品です。ガンジス川の岸辺でみた流燈する女性たちを描いたというこの作品は、朦朧体時代にはなかった明快な色彩で華やかな美人画に仕上がっており、三尊形式の仏画になぞらえたものといわれています。この作品について日本美術院常任理事、文学博士であった斎藤隆三は「従来極度の大観の絵を好まなかったものにしてこの時を以て相当程度転換したものもあり、大観が地位の上にも大きな変化をもたらしたものとなった」と評しています。

横山大観作品の独創性、朦朧体の美

横山大観の作品は伝統性に加え、その技法による独創性が特徴的です。大正期に大観が好んで使用していた片ぼかしの技法というものがあります。この技法は、墨で太く線を引いた後に片側のみ刷毛でぼかしていく方法です。片方のみぼかすことで描いている対象の量感や立体感を表現することができます。この技法は外隈(そとぐま)と呼ばれる古来の技法に近いですが、大きく違う点は外ではなく、内にぼかす対象の立体感を出すという点です。初期(明治後期)の朦朧体のように空刷毛を使用しており、その頃のぼかし表現の応用といえます。

片ぼかしの朦朧表現『雲去来』の解説

片ぼかしの朦朧表現で描かれた作品の一つとして『雲去来(1917年)』が挙げられます。この六曲一双の水墨画の大作は、右隻に山とわずかな家、左隻には琵琶湖に浮かぶ岩とそこには水鳥が羽を休めている様子が描かれています。しかしこの作品の主役は、画題の通り「去来する雲」です。片ぼかしの技法により山や岩などの質量が表現されている様は実に美しく、初期の朦朧体のように事象の実在感を失っているというようなこともなく、大観の応用と洗練された表現をみることができます。

▶︎参考文献

「大観画談(1968年)」(講談社)

「横山大観(2018年)」(中公新書)