草間彌生とは? その経歴と芸術への思い

草間彌生は1929年長野県松本市の種苗問屋の家に生まれました。裕福な家庭で育ちながらも、幼少期から統合失調症を患っており、日常生活の中で幻覚や幻聴に悩まされていました。そういった精神的な不安定さを抱える中で、草間彌生はやがて自身の代名詞であり有名な作品となる「ドット」や「ネット」といった反復したモチーフを描き続けることにより、心の平静を保っていたといいます。

日本画を学んでいた草間彌生

1948年、高校卒業後は京都市美術工芸学校にて日本画を学びます。しかし、草間彌生が追求する表現と、当時の伝統的な日本画の枠組みとは折り合わず、違和感や失望を抱いた彼女は1年で卒業した後に松本市へ戻りました。松本市へ帰郷した後も制作を続け、1954年から1955年にかけては東京で4度の個展を開催し、少しずつ作品発表の場を広げていきました。ちょうどこの頃、美術評論家の瀧口修造からアメリカ・ニューヨークで開催されている国際水彩画ビエンナーレについて紹介されます。これが大きな転機となり、草間彌生は渡米を決意するに至りました。

ニューヨーク時代と世界の評価

1957年、28歳の時にニューヨークへ拠点を移します。この頃からすでにドット、ネットのモチーフを用いた作品の他、インスタレーション等も制作し始めます。1959年にはマンハッタンのブラタ・ギャラリーにて個展を開催し、「Infinity Net (無限の縄)」といった大作を5点発表します。この時に発表した作品が、アメリカの画家・彫刻家であるドナルド・ジャッドらに評価され、草間彌生はニューヨークでの創作活動における足場を築いていきました。この頃、草間彌生は男根を模した立体作品を制作したり、男女の裸にドットをボディペイントし、反戦運動の一つとして前衛的なパフォーマンスを繰り広げました。これは「クサマ・ハプニング」と呼ばれ注目を集めました。

1973年、草間彌生の精神的転機となる出来事が起こりました。それは、最愛のパートナーであったジョセフ・コーネルの死です。この喪失に草間は深いショックを受け、精神的に不安定な状態に陥ります。これをきっかけに、日本へ帰国することになりました。

ニューヨークから帰国後の活動と近年の展覧会

ニューヨークから日本へ帰国した草間彌生の活動拠点は東京でした。ニューヨークでの制作の経験を活かし活動を続けていましたが、画家としての活動が活発になったのは1993年のことでした。この年の第45回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際美術展の日本代表として選出されたことが大きく影響し、再評価されるようになりました。この美術展では絵画・立体の他に「ミラー・ルーム」というインスタレーション作品が展示されました。この作品の展示空間の黄色い壁一面にはドットが描かれ、中央には一辺2メートルの鏡張りのキューブが配置されていました。その鏡に映り込むことで、ドットが無限に増殖していくように見えるという仕掛けが施されており、視覚的な面白さと没入感のある作品体験が話題を呼びました。この出来事を機に草間彌生は再び精力的な活動を展開します。2012年にはルイ・ヴィトンとのコラボレーションを実現するなど、美術の枠を超えて商業分野にも活躍の場を広げました。2016年にはTIME誌の「世界で最も影響力のある100人」に選ばれ、更に文化勲章を受章し、今では日本を代表する現代美術作家となりました。

草間彌生の有名な作品一覧

草間彌生の代表的な作品についてご紹介します。草間彌生といえばドットやネットといった反復した模様を描くことで広く知られていますが、モチーフについてはかぼちゃ(Pumpkin)やレモンスカッシュ、ハイヒールなど様々な事象を描いています。いずれもモチーフが画面や空間の中心に配置され、強い存在感を放っている点が特徴です。また、上記で言及した「ミラー・ルーム」のようなインスタレーションもその世界観に高い評価を受け、有名な作品であるといえるでしょう。以下ではそうした代表作について、詳しくご説明いたします。

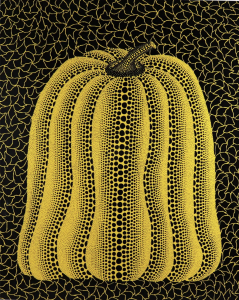

「ドット(水玉)」シリーズに見る独自の世界観

幼少期からの精神的な不安や恐怖から生まれた草間彌生のドットの作品ですが、今となって幼少期から抱えていた精神的な不安や恐怖を源に生まれた草間彌生のドット作品は、今や「草間彌生=ドット」といわれるほど、彼女の象徴的なモチーフとなりました。「ドット」という単純な形は、性別や年齢、国籍を問わず直感的に受け入れられる普遍性を備えています。無数に連なることで集合体としての不気味さを感じさせる一方、色彩によってはポップで陽気な印象にも変化し、その解釈の幅の広さが大きな魅力です。無限に続いていくかのようなドットの世界観に、人々は引き込まれているのです。

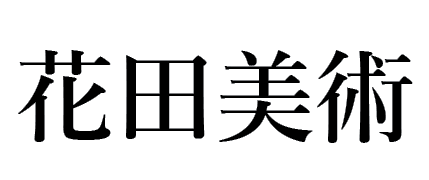

「かぼちゃ(Pumpkin)」の人気とその象徴性

草間彌生の有名な作品といえば「かぼちゃ(Pumpkin)」が一番だと断言できるでしょう。模様としては前述したドットが有名ですが、モチーフとしては「かぼちゃ(Pumpkin)」が圧倒的な知名度と人気を誇ります。草間彌生は、かぼちゃの持つ太っ腹で飾らない容貌、そしてそこから感じ取れる精神的な力強さに惹かれたと言っています。どっしりと構えたかぼちゃたちは草間彌生を包む窮屈な世の中から解放してくれたのではないでしょうか。かぼちゃ作品の人気は根強く、過去に草間彌生の作品の中で最高額の約13億5千万円で落札された作品もかぼちゃの作品でした。

「ミラー・ルーム」などインスタレーション作品

草間彌生のインスタレーション作品も彼女の有名な作品として挙げられます。このカテゴリーの作品は基本的に「ミラー・ルーム」の時と同様、鏡を用いられることが多く、鏡で作品を映し出すことでそこに存在するすべての事象が、まるで永遠に続いていくかのような錯覚を覚えさせます。これは作品鑑賞というよりかは、鑑賞者が実際に空間に足を踏み入れてから完成するという体験型・没入型の作品であり、これこそが本当の意味で「草間彌生の世界観」を体感できる唯一の作品タイプだといえるでしょう。

草間彌生作品が見られる国内外の美術館

草間彌生の作品は国内外で見ることができます。以下では草間彌生作品が展示されている代表的な美術館についてご紹介します。

草間彌生美術館(東京)

草間彌生美術館は草間彌生自身が創設した美術館です。コンスタントに様々なテーマでの展覧会が開催されており、彼女の死生観に着目した展示や、作品以外にも作品制作に至るまでの関連資料の展示も行っており、様々な角度で草間彌生作品を理解することができます。

住所:東京都新宿区弁天町107

開館時間:11:00~17:30

休館日:月・火・水

観覧料:一般 1,100円(税込)、小中高生 600円(税込)

松本市美術館(長野)

草間彌生の故郷に位置するのは松本市美術館です。この美術館では草間彌生の初期の頃の作品や野外に展示されている巨大な立体作品「幻の華」なども鑑賞することができます。これらは「草間彌生 魂のおきどころ」という特別展示として、通年で観ることができます。

住所:長野県松本市中央4丁目2−22

開館時間:9:00~17:00(入場は16:30まで)

休館日:月曜日(休日の場合は次の最初の平日)、年末年始

観覧料(電子チケット):一般 700円(税込)、大学生 350円(税込)

観覧料(窓口):一般 800円(税込)、大学生 400円(税込)

海外で草間彌生の作品が鑑賞できる美術館

・ダラス美術館(アメリカ・テキサス州)

2017年に「インフィニティ・ルーム」シリーズの一つである「All the Eternal Love I Have for the Pumpkins」を購入した美術館です。2017年に開催された草間彌生の特別展では45秒のみ「インフィニティ・ルーム」に入室ができる仕組みで、鑑賞者がたった一人の空間で草間彌生の世界観を体験できる機会を実現しました。

住所:1717 N Harwood St, Dallas, TX 75201 アメリカ合衆国

開館時間:11:00~17:00(入場は16:30まで)

休館日:月・水

観覧料:無料

・サンフランシスコ近代美術館(SFMOMA)

2023年10月〜2024年5月の長期間の草間彌生の特別展「Yayoi Kusama: Infinite Love」を開催しました。動員数は17万人を超え、草間彌生の海外での人気を伺うことができます。同美術館も「インフィニティ・ルーム」シリーズの《Dreaming of Earth’s Sphericity, I Would Offer My Love》を収蔵しています。

住所:151 3rd St, San Francisco, CA 94103 アメリカ合衆国

開館時間(月・火・金・土・日):10:00~17:00

開館時間(木):12:00~20:00

休館日:水

観覧料:一般:$30、シニア(65歳以上)/学生:$25