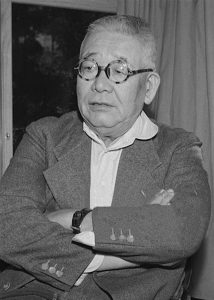

芸術家として様々な顔を持つ北大路魯山人とは?

北大路魯山人(本名・北大路房次郎)は、明治16年(1883年)、京都市北区にある賀茂別雷神社の社家の次男に生まれますが、その生い立ちは不遇そのものでした。生後すぐに近在の農家に里子に出されて、またその後は養子となり、更に養子となります。このように、次々に養家が変わる非常に複雑で不憫な境遇の幼少期を過ごしました。

しかし、その後は書家として開花して、篆刻に優れた才能を発揮します。その後に絵画、陶芸、漆芸と、高度な美的感覚を持つ芸術家としての顔も持ち、様々な芸術分野で北大路魯山人は第一級の才能を開花させ続けました。また、「 器(うつわ)は料理の着物 」の名言も残したように、食と器の関係に対するこだわりも大変に強いことが広く知られており、北大路魯山人は美と食の巨人ともよばれました。

陶芸家・書家・美食家など 様々な領域で活躍

房次郎(北大路魯山人)は、15歳の時に画材を得るために応募した「一字書き」で最高賞の天位、地位、佳作の入賞を皮切りに、大日本書道展にて「隷書」「楷書」と入選し、書家としての非凡な才能を発揮していきました。また、篆刻や濡額でも数々の傑作を作りだしていき、24歳で書家と篆刻家の看板をかかげて独立します。

その後に朝鮮、満州、中国で更に書道の研鑽を積み、独自の和風漢字を創作した房次郎(北大路魯山人)は大いに注目され、日本各地の数寄者や作家達と知遇を得ることになります。この刺激的で様々な巡り合いにより触発された北大路魯山人は、陶芸家・絵画・漆芸・古美術商と様々な才能を発揮して、大変幅広い領域で北大路魯山人は活躍しました。

また、美術や工芸の芸術分野だけでなく、料理人であり美食家としても名が知られ、盛り付ける器の重要性も改めて世の中に広く訴え続けました。

「器は料理の着物」魯山人の器(うつわ)への思い

房次郎(北大路魯山人)は苛酷な幼少期の頃から、日々を生きるため、そして自身の存在意義を養父母に示す必要性もあり、自ら率先して養家の配膳役を務めて食材・食器・料理に触れてきました。その際には、自分達が料理するよりも房次郎(北大路魯山人)がつくる食事の方が「美味しい」と養父母達に感嘆させなければいけませんでした。これにより、食材の質や値段を見極める目。最良の調理方法を選択して料理する技術も厳しく磨かれていきました。

この様な経験から、料理に最適な器を用いる相乗効果にも早くから気付くことになり、旬の食材を用いた高価な値段の美食料理でも、器の選択を間違うと台無しになる事を知った北大路魯山人は、まずは、「美食倶楽部」。その後の「星岡茶寮」では、料理の器の殆どを自身が手掛けて制作いたしました。

北大路魯山人の「器は料理の着物」とは、四季折々の素晴らしい自然の素材がもつ味を生かした料理を最良の設え(着物)の器でもてなす。

この細やかなおもてなし精神と気遣い、そして自然美礼賛の思いが表れた言葉でもあります。

魯山人の作品の特徴について

北大路魯山人は、伊賀、織部、信楽、志埜、瀬戸、備前などの作風を用いた作品。そして粉引、呉須、青磁、染付、白磁などの多彩な表現を用いて、鉢、碗、皿、水指、花器、俎板、湯呑、徳利、ぐい呑、食器など、実用的な器としても鑑賞用の陶芸作品としても大変に優れた様々な意匠を制作いたしました。

北大路魯山人が制作した作品には、飾り気の少ない穏やかな器、大変に色彩鮮やかな椿や紅葉や桜の大鉢の器もありますが、いずれの器や作品もその特徴として、必ず大らかさがあります。

器や作品には、幾何学模様のように緻密で神経質な堅さは無く、器や作品を愛でる側の気持ちや余韻など何かが入り込む余地をあえて残したような、味わい深い柔軟さが特徴であり、北大路魯山人が生み出した器や作品の素晴らしい魅力です。

美食家ならではの器(うつわ)へのこだわり

一般的に美術品というと、値段が非常に高額でガラスケースに収めて鑑賞するという品も数多く存在しますが、北大路魯山人が制作した器に関しては、料理などが盛り付けられることで、より一層に魅力が増すという特徴があります。

美食家であり、料理人であり、作家でもあるからこそ、北大路魯山人が顧問となっていた星岡茶寮では、挿し絵も用いた「料理盛付帖」を作成して、「旬の食材を用いた料理を引き立てるには、この意匠の器」。「この器を魅せるためにも、この美食が必要」と、細部まで深くこだわり抜きました。

美食料理には、洗練された食材や調理方法、最適な器への盛り付け、それを楽しむための空間や作法まで含めた、総合的な雰囲気づくりの設えが必須です。そのため、美食家が集う鮨屋や料亭でも北大路魯山人の器で設えているお店が現在も数多くあります。

魯山人の作品紹介

こちらは、筆者の好きな北大路魯山人の器「阿ふぎ鉢」です。

17世紀桃山時代の本歌を基にして、北大路魯山人が制作した織部の扇形の器です。冴えた造形に織部釉の深い緑色の美しさが映え、様々な料理の盛り付けにも素晴らしい相乗効果をもたらします。また、本歌の織部よりも深さを増して造られているため花器や水盤としても使用することができます。内側の串団子の文様と鉋目跡がある側面の線描写がとても独特です。

薄さと扇形状が醸し出す緊張感の反面で、大らかな筆運びで肩の力を抜いた描写が織りなす懐の深さがいかにも北大路魯山人らしい器です。北大路魯山人が50代の頃に制作した器で「阿ふぎ鉢」「あふぎ鉢」「あふき鉢」などの箱書きがされました。

魯山人の器の値段相場について

北大路魯山人の器の値段や相場価格には、世の中での需要と供給のバランスが大変に強く影響いたします。そのため、器の中でも制作された数が多い向付や小皿、湯呑などは世の中に流通している作品数も非常に多いため、保存状態の良いものも継続的に供給があり、相場価格は抑えられた値段となっております。

それとは反対に、器の中でも制作された数が少ない椿・桜・楓・紅葉の鉢や、大ぶりの器などは、戦災や年月の経年劣化により保存状態の良い作品数が減少してきているため、世の中に流通する作品数も少なく、常に需要があり相場価格や値段も高額となります。

ご所有の北大路魯山人の器がどのような意匠か再度ご確認なさってください。

昨今の作品の値段相場とは

昨今では、著名作家の陶磁器や絵画も含めて、全体的には美術品の値段・相場価格は下降を続けています。その中には、10分の1や100分の1まで下がってしまっている美術品も数多く存在します。同じく北大路魯山人の作品や器も値段・相場価格は緩やかに下降を続けていますが、広い世代にも知られていて海外にもファンの多い北大路魯山人の器の場合は、「この世代が購入しなくなってきた」という状況でも、「総数は少ないながらも、その次の世代が購入をし始めた」という例も多く、他の作家による美術品よりも値段・相場価格を比較的に維持をしている方だともいえます。

また、全体的な値段や相場価格も下がり、以前よりも入手が容易になってきた現状では、今までは鮨屋や料亭で愛でていた北大路魯山人の名器ですが、この相場価格の機会に我が家にも迎え入れたいという一般コレクターも増えてきています。

高値で取引される作品の特徴

北大路魯山人が制作した器の中で好評を博している作品の特徴としては、珍しい意匠や奇抜な造形というよりも、誰が見ても北大路魯山人の作風と判るような作品や北大路魯山人特有の味わいがある作品です。そして、北大路魯山人の器は当時からも使用を目的として制作されていたため、経年で破損した器も多く、保存状態が良好な器は希少であり、結果としてそのような作品が高値で取引されることにも繋がります。

また、共箱の有無も高値で取引されるためには大変に重要です。その共箱が京都姉小路の指物師である前田友斎による桐箱であれば、その器が晩年に制作された優品である証にもなります。そして、北大路魯山人独特の温みのある筆運びで箱書きがされていることも高値で取引される作品の特徴です。

魯山人の器を売却する際のポイントについて

北大路魯山人の器を手放す際には、売却の相談をする美術商の選択がとても重要です。それは、時々刻々と変化する現在の相場価格を把握している美術商であることが必須のポイントであり、様々な北大路魯山人作品に触れてきたからこそ、それぞれの器の魅力を見い出して買取り見積りをしてくれるからです。

そして、北大路魯山人自身による箱書きもあることが売却をする際には重要なポイントとなりますため、器本体と桐箱を別に収納してしまった状態でも、必ず箱書きのある共箱を見つけてから相談するようにしてください。また、所定鑑定機関の鑑定証書が付帯されている場合には、その鑑定証書も大切なポイントの一つですから、必ず探されることをお勧めいたします。

もしも、器や桐箱が汚れてしまった状態でも、器を薬剤で拭いたり、安易に桐箱を修理することは避けてください。後々に器や桐箱にシミが浮き出てきたり、箱書きが消えたりすることも有り得ますため、埃を軽く払う程度で止めてください。

共箱の有無を確認する

共箱(ともばこ)とは、作者自身が桐箱に作品名と署名を箱書きした箱のことです。桐箱の蓋、側面、底部に箱書きするなど作者により仕様は様々であり、作品の大きさによっても箱書きをする場所を変えることもあります。窯から多数焼き上がった作品の中から、作者自身が誰よりも厳しい目で厳選して、「これは世の中に発表したい作品だ」と納得した作品にのみ箱書きがされるため、共箱の有無を確認することはとても重要です。

そして、書家としても傑出した才能を持つ北大路魯山人だからこそ、共箱の有無の重要度は更に増します。明朝時代の墨を使用した、流麗で情緒ある特徴的な箱書きは、北大路魯山人作品の見どころの一つとして欠かすことは出来ません。北大路魯山人の器と共にこの共箱の箱書きを鑑賞することで、更に深く味わい、愛でることができます。

しかし、誠に残念ながら、北大路魯山人の筆跡を真似た偽物の箱書きも非常に多く存在していますため、十分にお気を付けください。

使用歴のある器でも売却は可能

北大路魯山人から直接頂戴した器で当時から大切にガラス棚に飾っていたというお客様も実際にいらっしゃいましたが、「美食倶楽部」や「星岡茶寮」でも、器に料理が盛り付けされていたり、床の間や壁に飾られていた飾り皿などですから、使用歴のある器が多いのは当然であり、そのような器でもご売却は可能です。

私たち美術商は、買取りをした後にクリーニングをして、次に北大路魯山人の器を探している方への橋渡しをいたします。しかし、欠損やひび割れなどがあると、需要が極端に少なくなる事も実情ですから、売却できる価額は抑えられてしまいますが、ひび割れではなく焼成後の自然な貫入かもしれないため、まずは信頼できる美術商に売却が可能かどうかをご相談なさってください。

安心して任せられる美術商を選ぶためのチェックポイント

今まで大切に愛でてきた北大路魯山人の器ですから、正当な値段で売却するためには、その相談をする美術商選びを間違わないことがとても大切です。

【チェックポイント】

・ホームページに北大路魯山人の器や北大路魯山人についての説明が細かく掲載されている美術商を見つけてください。

・信頼できる組合や連合会にも所属している美術商を選んでください。

・北大路魯山人作品を持ち込んだ際に「押し買い」。その後に他の美術品を「押し売り」しそうな美術商は絶対に避けてください。

・直接に美術商と話をしてみて、その態度や何かに違和感を覚えたり、信頼できそうにないと感じたら別の美術商にすることをお勧めします。

・メールや画像などで簡易見積りを複数社にお願いした場合、相場価格を把握している美術商であれば、通常はそれほど金額差は生じません。そのため、逆に他社よりも桁違いの高額見積りの場合は、最終的には大幅に減額するような不親切な買取り業者の可能性も有り得ます。

魯山人の器(うつわ)の売却については花田美術にお気軽にご相談ください

花田美術では、北大路魯山人の器の査定、売却のご相談を承っております。

味わい深い北大路魯山人作品の魅力を感じ取るには、画像などの一面から見るだけでは足らず、前後左右上下あらゆる方向から味わい、実際に触れることで伝わってくるニュアンスが数多くあります。そのため、北大路魯山人の器の査定や売却をご希望の方は、ご予約のうえ実物を弊社にお持ち込みください。

花田美術は、東京都中央区銀座6-3-7アオキタワーの1階に画廊がございますため、保存状態なども細かく拝見して、ご相談者のご希望にそった最適なご案内や売却方法などを提案いたします。

花田美術では、ご相談者に対して強く売却を迫る「押し買い」や、その後の迷惑な営業電話や強引な販売行為「押し売り」も一切行いません。また、お聞かせくださったご相談内容に対しても、個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)を遵守して、プライバシーを厳守いたします。

北大路魯山人作品をご相続した場合なども安心して弊社にご相談ください。