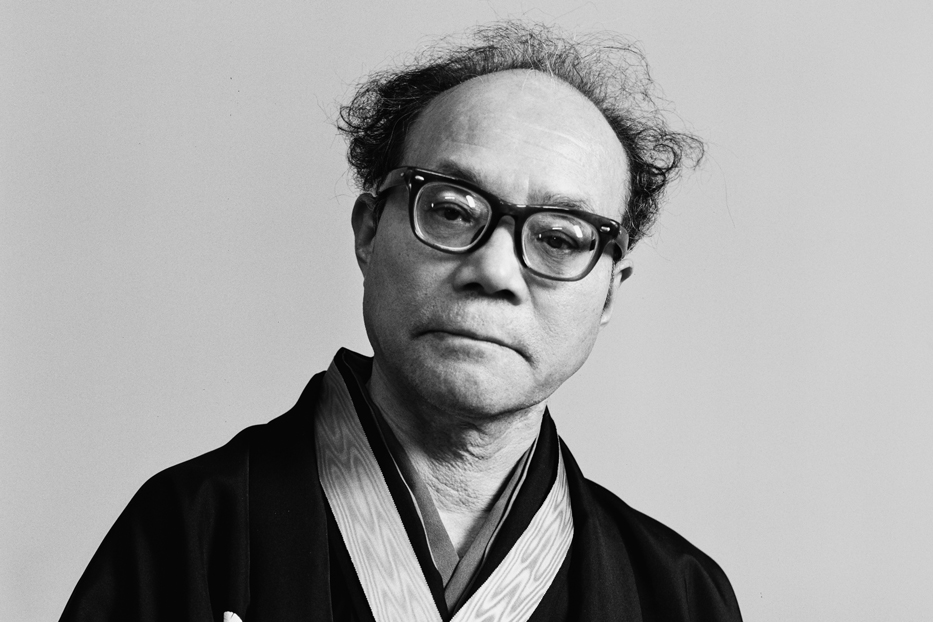

作家紹介

・棟方志功(むなかた しこう)

「世界のムナカタ」

1903年~1975年

(享年72歳)

棟方志功の生い立ち

青森県は青森市の代々鍛冶屋を営む家に、九男六女の三男として生まれました。

青森県の名物「ねぶた祭り」に使われる巨大な灯篭人形をつくる名人が従兄弟にいて

その従兄弟の手解きを受け、幼い頃から絵を褒められていました。

また小学6年生の頃に、学校裏に不時着した飛行機を見に行こうと友人たちと走っており、

田んぼの小川に気づかずに転んでしまいました。

転び倒れた顔の前に綺麗な沢瀉(おもだか)が咲いていました。

突然目の前に現れた沢瀉の美しさに心打たれた若き棟方は

この美しさを表現できるようになりたい

と、志すほど幼い頃から絵のことが好きであり、ほぼ独学で油彩画を手がけるようになりました。

小学校を卒業してからは兄たちと実家の鍛冶屋を手伝いますが、まもなくして廃業してしまいます。

その後、青森県裁判所の弁護士控所に給仕として雇われ、仕事の合間には

近所の合浦(がっぽ)公園へと足を運び写生に明け暮れる日々を過ごしました。

そんな中17歳の頃に母・さだを亡くし悲しみに打ちひしがれていましたが

彼の人生と今後の作品に深い影響を与えてくれました。

翌年に文芸誌《白樺》に掲載されていたゴッホの『ひまわり』を見て感銘を受け

わだばゴッホになる!!

と、叫んだのは有名なエピソードとして語られています。

その後に、松本満史・鷹山宇一・古藤正雄とともに《青光画社》を結成し

展覧会などを開催しながら絵画について研究を重ねました。

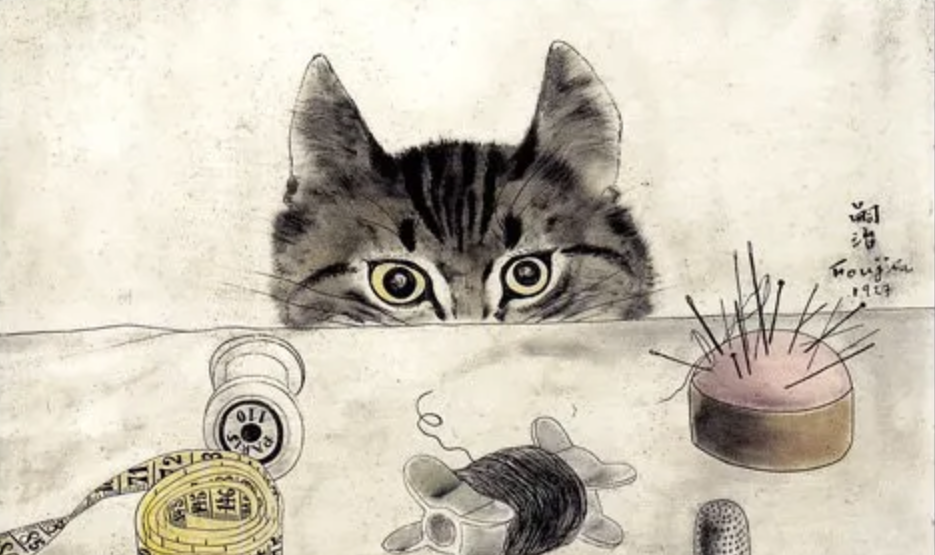

陶板画 98cm×69cm/大塚国際美術館 蔵

21歳の頃に決意を持ち状況します。

その決意は、”帝展”(現・日展)にて自身の作品が入賞するまでは帰らない。

と、言ったものでした。

しかしながら現実は厳しく上京した年は落選、その後4年間落選と続きました。

当然ながら生活も苦しく、靴直しの注文取りや納豆売りをして稼ぎ絵画の勉強も怠らずにしていました。

そんな日々が実り、油彩画の『雑園』にて念願の帝展入選となります。

実に5年越しに目標を果たすわけですが、この頃棟方はある疑念を抱いていました。

ゴッホの『ひまわり』に感銘を受け自然な流れで油彩画を描き始めましたが、その油彩画に対して疑念を抱いたのです。

西洋から来たもので西洋の真似をしていてはいつまでも勝てない

日本で生まれたもの、版画で世界で戦っていきたい

油彩・キャンバス 38.0cm×44.5cm 青森県立美術館 蔵

1927年に初の木版画作品、『中野眺鏡堂窓景』を出品しました。

その後の展覧会に木版画を7点出品し、内3点が入賞となります。

この時に自分の道は合っている、と自信を深めていました。

さらに1932年の展覧会に出品した4点の木版画、3点がアメリカ・ボストン美術館へ

残りの1点がパリ・リュクサンブール美術館への買い上げとなったことが大きな転機となりました。

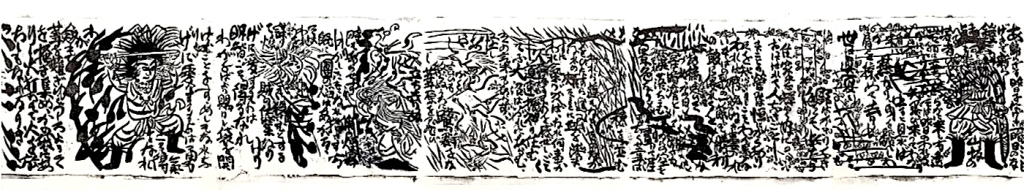

そして1936年『大和し美し版画巻き』を出品し

この作品がこの年開館となる《日本民藝館》に買い上げとなります。

この時に民藝運動指導者の、柳宗悦・河合寛次郎・濱田庄司らの知遇を受け

さらに自身の作品のレベルアップをしていきました。

彼らの交流の中で仏教や古典文学などの知識を深め、独自の表現方法の開花へと繋がり

さらに確立されていく棟方独自の木版画。

力強い線と豊かな色彩で知られており国内よりも先に、世界で評価を受けました。

若き棟方の宣言通り、世界で戦える確固たる地位を確立させました。

木版画・紙 24.2cm×721.0cm 青森県立美術館 蔵

1938年に第2回新文展にて特選を得ました。

これは官展において版画が受賞を果たす初の快挙でした。

また1942年から著書の中で自身の版画を「板画」と呼び、さらなる差別化をはかりました。

1952年の4月にスイス・ルガノにて開かれた第2回国際版画展で駒井哲郎と共に

日本人として初の優秀賞を受賞。

5月にはフランス・サロン・ド・メイに『鐘渓頌』・『運命板画柵』を招待出品する。

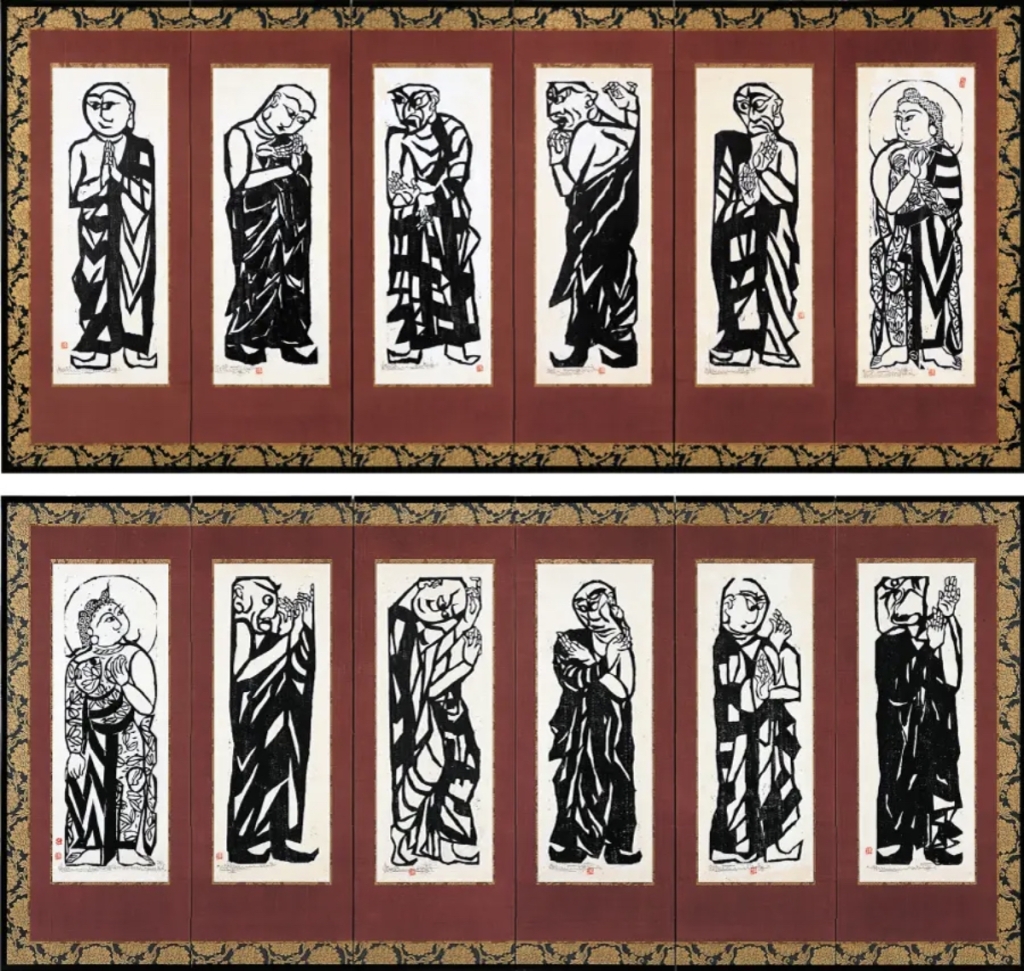

1955年にはブラジルにて開かれた第3回サンパウロ・ビエンナーレに

『二菩薩釈迦十大弟子』・『湧然する女者達々』を出品し版画部門の最高賞を受賞

翌年の1956年に第28回イタリアのヴェネツィア・ビエンナーレに『柳緑花紅頌』を出品して

国際版画大賞を受賞するなどして「世界のムナカタ」と世界の舞台で称され順調に地歩を築いていきました。

1959年にロック・フェラー財団と、ジャパン・ソサエティの招待で初めてアメリカの地を踏みます。

アメリカ各地で公演をしたり、個展を開催したりと精力的に活動しました。

夏休みにはヨーロッパを周遊し、憧憬の念を抱いていたゴッホの墓を拝みました。

美術館も巡り西洋の巨匠たちの名画や彫刻に触れ感銘を受けました。

晩年の頃にはインドにも訪れており、棟方が深く帰依する仏教興隆の地を訪れ

今後の作品制作に大きく影響を与えました。

特にアメリカには多く渡っており、生涯で計4度も足を運んでいました。

木板画・紙 162.0cm×441.0cm 青森県立美術館 蔵

幼い頃から持病を患っており右目がほとんど見えていない棟方でしたが

その持病が悪化したのか、左目の視力も1960年頃から悪くなり始め

年を重ねるごとに視界は闇の中へと誘われていき、晩年の頃にはほぼ失明状態となっていました。

そんな中でも旺盛な制作意欲は衰えを見せず、1970年には文化勲章を受勲します。

板画作品の他に自ら「倭絵(やまとえ)」と名付けた即興的な日本画を数多く制作しており

大衆的な人気をも獲得しており、自身の地位をさらなるものへと押し上げていきました。

1973年に神奈川県・鎌倉市に《棟方板画館》を開館し棟方の死後には《棟方板画美術館》へと改名されました。

最晩年に入り、約半年間「棟方志昴」と改名しました。

1974年にニューヨークで板画展や各大学にて講義をしていた中で体調を崩してしまいます。

一時ニューヨークにて療養をしますが、帰国次第の12月に東京都内の大学病院へ入院となります。

5ヶ月弱で退院となりましたが、1975年の9月13日に肝臓癌にて自宅で亡くなりました。

72歳でありました。

また同日付けで従三位を贈呈され、同年の11月に青森県・青森市に「棟方志功記念館」が開館されました。

棟方自身の墓は青森県・青森市の三内霊園にあり、尊敬していたゴッホの墓を模して「静眠碑」と

名付けた墓に棟方は今も眠っている。

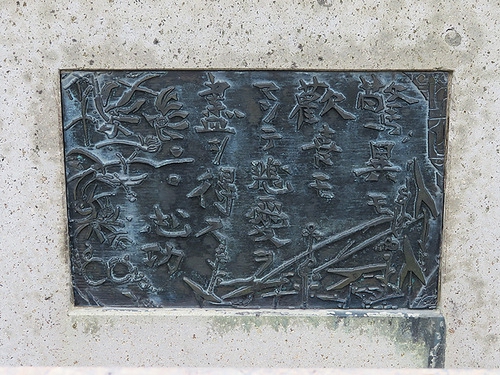

「静眠碑」の裏側には『不盡の柵』を刻んだブロンズ・レリーフの鉄板がはめ込まれている。

そこには、「驚異モ 歓喜モ マシテ悲愛ヲ 盡シ得ス」と刻まれていて

生前に棟方本人が、この文言に供述している。

驚いても オドロキきれない

喜んでも ヨロコビきれない

悲しんでも カナシミきれない

愛しても アイシきれない

結局、無限なんですよ。未来永永ですよ。

棟方の命日は、棟方が愛した草花にちなみ「沢瀉忌(おもだかき)」と呼ばれ、毎年参拝客に親しまれている。

棟方が尊敬していたゴッホの代表作であるひまわりの花が生けられており

今もなお、棟方志功は愛されている。

《静眠碑》

『不盡の柵』ブロンズ・レリーフ

棟方志功の特徴

- 宗教的・精神的テーマ(1936年~)

棟方の作品には多くの宗教的・精神的テーマが見られる。

それは、棟方自身が憧れていた西洋画家を越えたいという願いと

古来から受け継がれていいる日本独自の美を表現したいという想いから

宗教的なテーマや背景、哲学的な探求が作品に深い影響を与えている。

木板画・紙 153.5cm×332.0cm 青森県立美術館 蔵

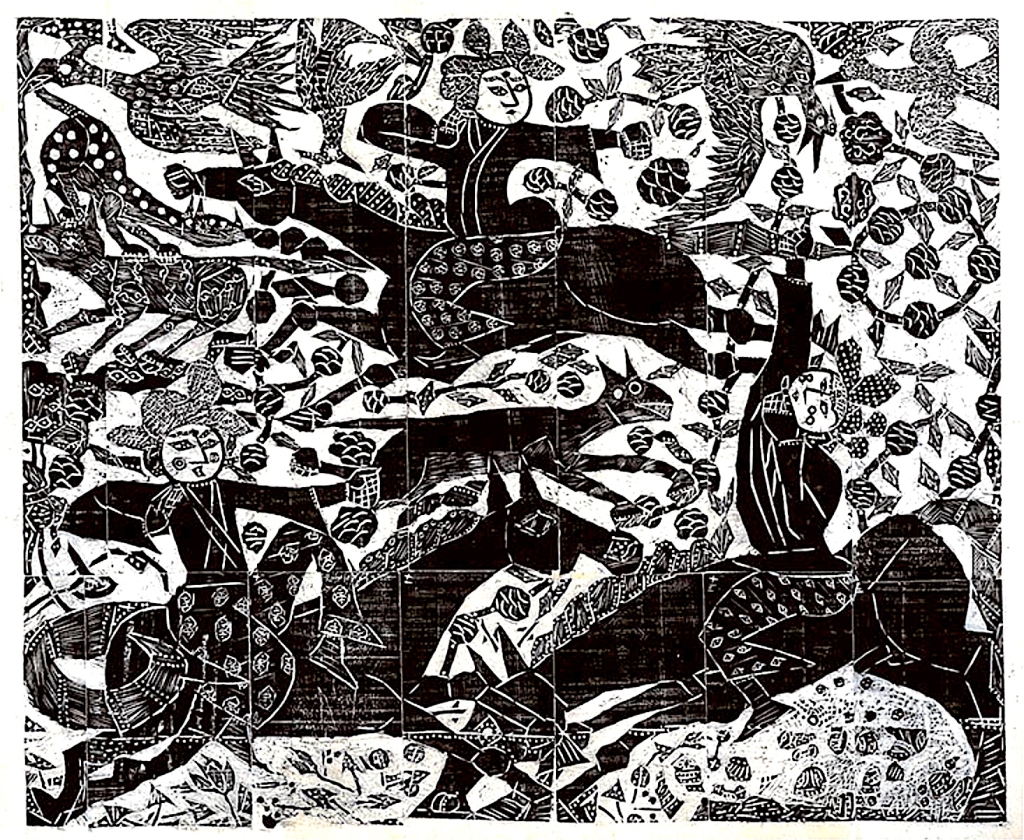

- 力強い線と大胆な構図

黒と白を基調とした棟方の作品には、迷いのない線と、力強く淀みのない線が見れます。

油彩画の時から習得していた激しく荒いタッチは

板画ヘと移行しても彫刻刀を使い激しい感情を表現する際に使われた。

また制作をしている際に「自分ではない誰かが腕を走らせている。」といった

無の境地へ行き着くことを意識しており、そこから生まれる独自の表現が

他とは違う世界観を作り、見るものに強い印象と衝撃を与えている。

それが、一目見れば棟方の作品だと分かる作品の所以かもしれない。

木板画・紙 132.0cm×158.0cm 青森県立美術館 蔵

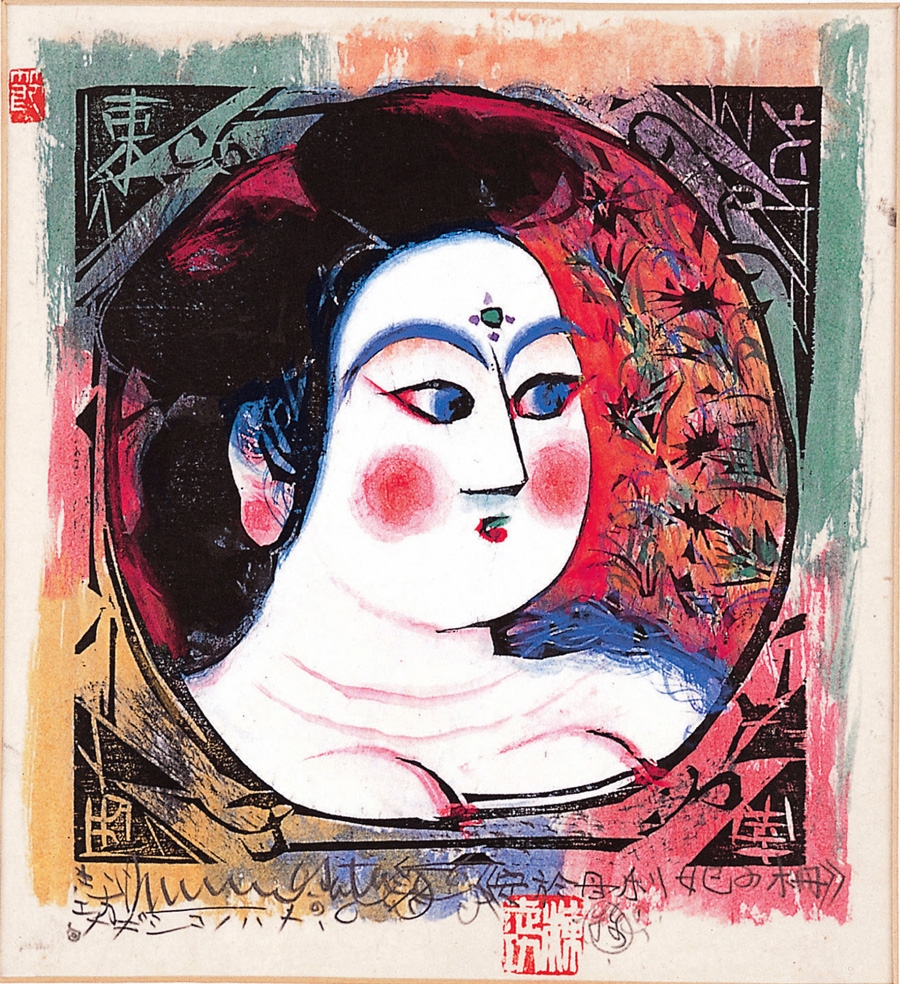

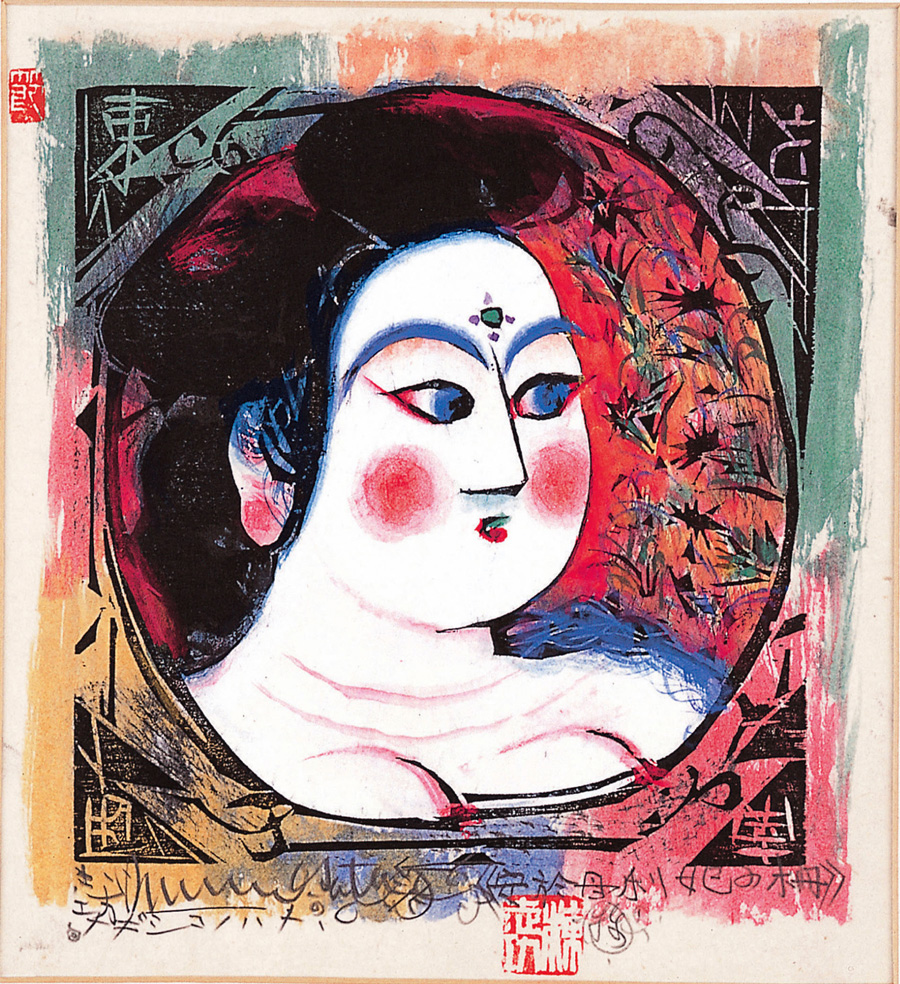

- 裏彩色による色彩の豊かさ

棟方は『裏彩色(うらさいしき)』という技法を用いて、独特の色彩表現へと辿り着きました。

紙の裏から筆で絵の具を染み込ませ、紙の質感を活かしつつ

裏から滲ませるように描き、柔らかい色合いと繊細さを表現することを可能にしました。

また、『裏彩色』を使うことで立体的である豊かな色彩を表現し、それらが棟方の作品に

独特の深みや美しさをプラスしてる。

木板画・紙 34.3cm×29.0cm 青森県立美術館 蔵

棟方志功の略歴

1903年 明治36年 青森県・青森市に生まれる

1915年 大正4年 12歳 沢瀉の体験から画家を志す

1916年 大正5年 13歳 長島小学校を卒業 17歳頃まで実家の鍛冶屋を手伝う

1920年 大正9年 17歳 母・さだ死去 青森県裁判所の弁護士控所に給仕として雇われる

1921年 大正10年 18歳 ゴッホのひまわりを見て感銘を受ける 青光画社を結成する

1924年 大正13年 21歳 帝展入選を果たすまで戻らないと決意し上京

1927年 昭和2年 24歳 油絵自体に疑念を抱き出す

1928年 昭和3年 25歳 雑園にて帝展入選を果たし5年ぶりの帰郷

1930年 昭和5年 27歳 版画家になることを決意

1932年 昭和7年 29歳 木版画作品3点がボストン美術館、1点がリュクサンブール美術館へ買取

1936年 昭和11年 33歳 大和し美し版画巻が日本民藝館へ買取 民藝運動家等から知遇を受ける

1938年 昭和13年 35歳 裏彩色を本格的に用い始める

1942年 昭和17年 39歳 自身の版画作品を板画と名付ける

1945年 昭和20年 42歳 東京大空襲で住居を焼失 多くの板木も失う

1952年 昭和27年 49歳 駒井哲郎と共に国際版画展で日本人初の優秀賞受賞

1955年 昭和30年 52歳 サンパウロ・ビエンナーレにて版画部門最高賞を受賞

1956年 昭和31年 53歳 ヴェネツィア・ビエンナーレにて国際版画大賞を受賞

1959年 昭和34年 56歳 ロック・フェラー財団ジャパン・ソサエティの招待で初の渡米

1960年 昭和35年 57歳 左目の視力が低下しはじめほぼ失明状態となる

1965年 昭和40年 62歳 朝日文化賞を受賞

1967年 昭和42年 64歳 日本版画院の名誉会長となる

1969年 昭和44年 66歳 青森市の名誉市民(第一号)の称号を得る

1970年 昭和45年 67歳 文化勲章を授与され、文化功労者に顕彰される

1971年 昭和46年 68歳 「志功ねぶた」が弘前ねぶた祭りにて運行される

1972年 昭和47年 69歳 インドへ旅行

1973年 昭和48年 70歳 神奈川県・鎌倉市にて棟方板画館を開館

1974年 昭和49年 71歳 棟方志功の志功を志昴へ改名

青森県の三内霊園にゴッホの墓を模した静眠碑を作る

1975年 昭和50年 72歳 9月13日自宅にて死去 11月17日青森市に棟方志功記念館が開館

齋藤

齋藤ご愛読ありがとうございました!

他の作家についてもまとめていますので、ぜひご覧になってください♪

お持ちの美術品について不明点や疑問点がありましたら

いつでも花田美術へご連絡ください!

何かお助けできるかもしれません♪

専用ダイヤル 03-3289-0666

営業日 月曜〜土曜日(祝日を除く)

受付時間 10時~18時 (日・祝日を除く)

お客様の作品が弊社で取り扱いがあるかが事前に確認ができます!

また、一覧に記載がなくてもぜひ一度ご連絡ください🎵

東京 銀座 花田美術