作家詳細

・藤田嗣治(ふじた つぐはる)

別名:「レオナール・フジタ」1886年11月27日~1968年1月29日

(享年81歳)

藤田嗣治の生い立ち

東京都・牛込区(現・新宿区)、両親共に名家出身の裕福な家庭にて生まれました。

特に父は陸軍医であり、海外経験が豊富で当時としては自由な家庭でありました。

その父の上司にかの有名な森鴎外がいました。

父の仕事の都合で4〜12歳は熊本で過ごし、5歳の時に母を亡くしていました。

そんな藤田は幼い頃から絵が好きであり、何より絵がうまかったとされます。

12歳の頃に、姉の嫁ぎ先の東京都四谷区にお世話になりました。

東京高等師範学校附属中学校に入学をし、この時すでに画家を志していました。

熊本の父へ、「画家になりたい」と手紙を送り許されました。が、

中学を卒業次第、フランス・パリへと渡ると言い出しフランス語も勉強しだした。

これに驚いた父は、上司の森鴎外に相談をしました。

「美術学校は出ておいた方がいい」と助言をもらったことで、

東京美術学校西洋画科(現・東京藝術大学美術学部)に入学をすることになりました。

しかし、当時フランス帰りであった黒田清輝が西洋学科の担任であり、

印象派などの写実主義な絵画が主流だった為、藤田の評価は高くなかったのです。

卒業制作に至っては、”悪い例”として皆の前で黒田が解説をしたそうです。

キャンバス・油彩 59.0cm×43.5cm/東京藝術大学 蔵

26歳で鴇田登美子(ときた とみこ)と結婚をしました。

1年程結婚生活を送り、単身で念願のフランスへと渡りました。

パリに到着し、モンパルナスへ落ち着きました。

「ラ・リューシュ(蜂の巣)」と呼ばれるアトリエ集合住宅に住み、同時期に住んでいた

シャイム・スーティンやアメデオ・モディリアーニと交流を深めながら制作に励みました。

パリでは日本で主流となっていた印象派などは過去のものとなっており、

キュビスムやフォーヴィスムなどの新しい表現がいくつも誕生していました。

芸術大学生の頃に印象派の技法を主に教えられてきた藤田にとって、

パブロ・ピカソやディエゴ・リベラの個性豊かの作品は衝撃的であり、

「日本で学んだ描き方で描いていてはダメだ。他人の真似事ではなく

自分自身の絵を描く。それにより芸術の中心・パリで戦っていく。」

と、強く心に誓いました。

第一次世界大戦が始まり戦時中のパリにて過ごしていました。

戦時下では、絵画どころの騒ぎではなく、全く絵は売れず食事にもこと欠く有様で、

寒さのあまり折角描いた絵を燃やして暖をとることもあったそうです。

更に戦争の混乱によって、日本からの仕送りが途絶えるも

仲間たちと助け合って生活しました。

父や妻と3年で帰国すると約束し期限が迫ったが、

フランスで成功するまでは帰らない、今後一切の援助は売らない、と手紙を送りました。

後戻りのできない状況へと自身を追い込み、それからは更に制作や研究に打ち込みました。

しかし、妻・鴇田富子とはこの後に離婚が成立しました。

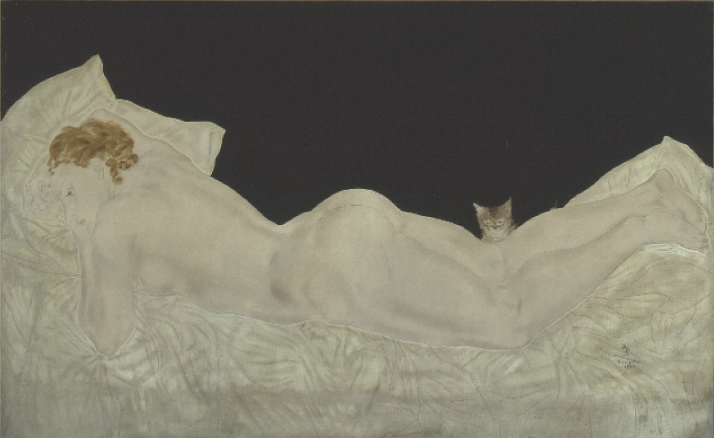

キャンパス・油彩63.5cm×79.5cm/ポーラ美術館 蔵

終戦後、徐々に絵が売れ出して収入が得られるようになり、好転の兆しが見えてきました。

その頃に、美術モデルのフェルナンド・バレエと2度目の結婚をしました。

サロン・ドートンヌでは6点出品して全て入選。フランスで最も権威のある

レジオン・ドヌール勲章とベルギーのレオポルド1世勲章を受勲しました。

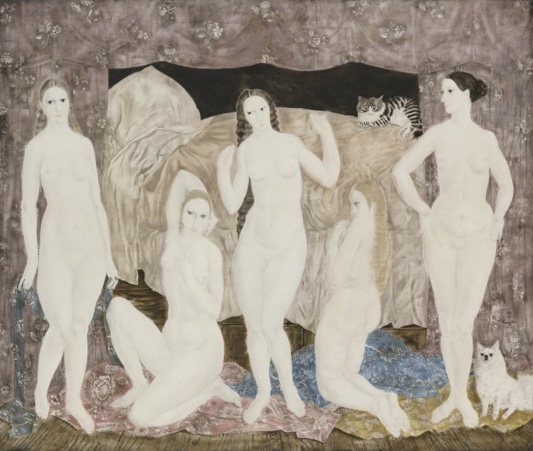

『狂乱の時代』と呼ばれる、1920年代のパリにおける第一次世界大戦後の活気に満ちた

時代に藤田は独自の技法にたどり着きました。

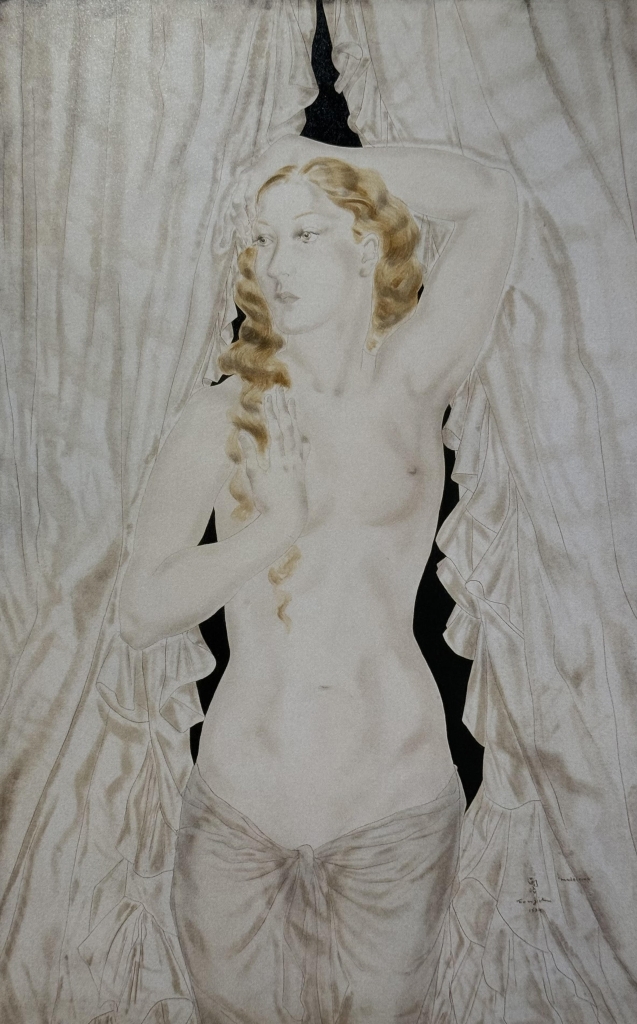

藤田の最大の特徴ともいえる”乳白色の肌”の誕生です。

または、“Grand fond blanc(素晴らしい下地)”と呼ばれることもある技法で、

既製品の絵の具を使うのではなく、手作りで独特の透明感を持った色彩を生み出しました。

当時のパリの人々は、初めて見る肌の質感に驚き、絶賛されました。

また、この乳白色の肌の技法は生涯誰にも明かされることはなく、

2025年の現在も解明されていません。

当時も、肌を描く際にはアトリエに人を入れなかったと言われています。

キャンバス・油彩169.0cm×200.0cm/東京国立近代美術館 蔵

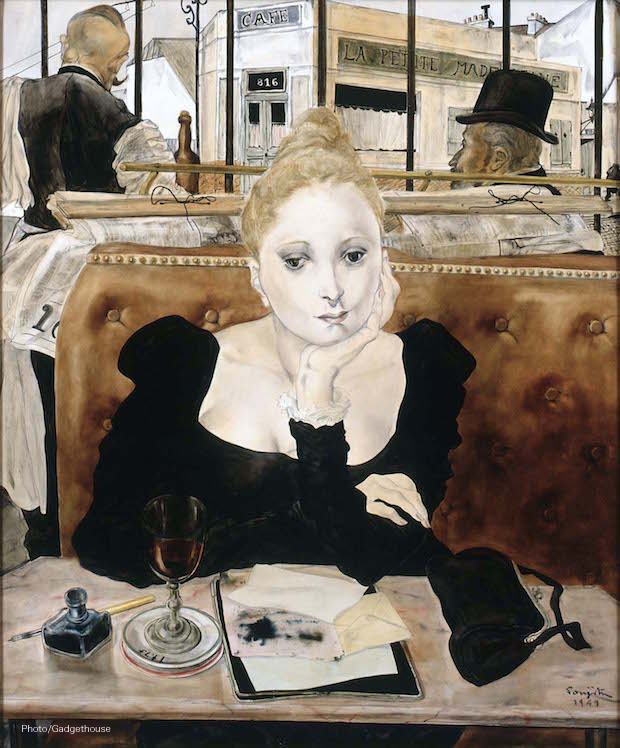

そんな『狂乱の時代』と呼ばれる時代に画家として成功した藤田は、

大規模なパーティーを主催したり、アート界・社交界でもてはやされるようになりました。

そんな生活を送りつつも、制作の時間もしっかり確保していたそうです。

しかし一方で、妻のフェルナンドとすれ違いが増え、同じ日本画家の小柳正(こやなぎ ただし)とフェルナンドが

不倫をして離婚となるが、すぐにリュシー・バドゥーと結婚をしました。

リュシーは教養があり美しい女性であり、美貌と才知で両大戦間パリの芸術家サークルの花形女性の一人であった。

藤田も彼女に魅了され、その白く美しい肌から「お雪」と呼びました。

しかし彼女は酒癖が悪い事で知られており、何と藤田公認で詩人のロベール・デスノスという愛人がいました。

藤田も変わらず新築の豪邸や高級車を購入するなどして豪華な生活をしていました。

そしてお雪を連れて藤田は17年ぶりに帰国し、父も交えて熊本へ旅行するなどして楽しみました。

半年ほどでフランスへ戻ったのだが、世界恐慌の影響で絵が売れなくなっていました。

豪華な生活は一変して、小さな家に移り愛人のいるリュシーとも離婚をしました。

キャンバス・油彩73.2cm×116.2cm/埼玉県立近代美術館 蔵

その後、世界恐慌の影響でどんよりと重い空気感のフランスから脱却したかったのも理由の一つだが、

何より藤田の画業においての新しい展開を求めて南米へと渡りました。

その度には4人目の妻、踊り子兼歌手のマドレーヌ・ルクーが同行しました。

インカ帝国や、マチュピチュ、アステカやマヤの古代遺跡から刺激を受けたそうです。

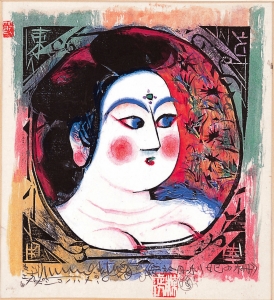

この時期は今までのモノトーン調とは違い、濃厚で複数の色が取り入れられ、

グロテスクともいうべき裸婦によるシュルレアリスム風の風のものが多く描かれました。

南米を周遊したのちにアメリカを経由して、日本へと移り6年間滞在します。

今回の旅でお金が足りなくなってしまい、日本でお金を稼ごうとしたなどと言われています。

妻のマドレーヌもシャンソン歌手としてデビューするなどしましたが、全くの異国の地に移り生活し、

ホームシックとなってしまい一足先にパリへ帰国しました。

一年ほど別れて生活していた二人でしたが、マドレーヌが再来日をして再開となりました。

しかし、それから三ヶ月後に麻薬の過剰摂取で急死してしまい、数年の結婚生活となりました。

実際には、二人が正式的に婚姻を結んでいたかは不明となっていますが、

その後にも、モデルがマドレーヌとされる作品を手掛けたりなど藤田の哀愁が受け取れます。

キャンバス・油彩 100.0cm×64.7cm/大阪・リーガルロイヤルホテル 蔵

再び独身となってしまった藤田。マドレーヌへの悲しみを抱きつつも、

その年の暮れに、25歳の堀内君代と5度目の結婚をしました。

これが生涯最後の結婚であり、君代夫人とも最後まで寄り添いました。

そんな中で、第二次世界大戦が始まり日本は軍国主義へと向かっていきました。

多くの画家たちが戦争画を描くために動員され、藤田も戦地へと赴きました。

今までの画風とは大きく異なり、凄惨な戦争をリアルに感じられる画風へと変わりました。

それまで藤田の作品に興味をもたなかった日本画壇達も受け入れるようになりました。

キャンバス・油彩193.5cm×259.5cm/東京国立近代美術館(無期限貸与作品)

しかし、終戦後になって見ると戦争画を描いていたことで”戦争協力者”と仕立てられ、

世間から批判を受けることになりました。

その状況を作った日本画壇に藤田はがっかりし、早く手続きを済ませフランスへと戻ることになりました。

日本を発つ日に藤田は、日本画壇に向けて言いました。

「絵描きは絵だけ描いてください。仲間喧嘩をしないでください。

日本画壇は早く国際水準に到達してください。」

この言葉を最後に日本へ戻ることはありませんでした。

フランスに到着してからも、

「私が日本を捨てたのではない、私が日本に捨てられたのだ。」

と、語りました。

君代夫人と共にパリに着いたものの、芸術の中心はニューヨークへと移っていました。

その後は君代夫人と共にフランス国籍を取得し日本国籍は抹消となり、

ランスにあるノートルダム大聖堂で二人はカトリックの洗礼を受けました。

三大巨匠の一人、レオナルド・ダ・ヴィンチにあやかり『レオナール・フジタ』と改名をしました。

そしてパリの郊外の村、ヴィリエ・ル・バクルに移住しました。

人と会うのを避け、制作に集中したかったようで郊外の村が選ばれました。

自身が亡くなった後の君代夫人の生活を思って、売却しやすいように小さい作品を多く描いたそうです。

これらの作品達は「君代コレクション」と呼ばれています。

加えて藤田は自分たちが洗礼を受けたランスに、礼拝堂を建設し内部をフレスコ画で装飾しようと試みました。

しかし、フレスコ画は乾きが早い為に素早く仕上げる必要があること、

ミスをしたら最初からとやり直しが効かないなどで、一日中かかりきりでの製作が続きました。

そして80歳の頃に『平和の聖母礼拝堂(フジタ礼拝堂)』が見事に完成させきりました。

しかし、フレスコ画の制作により体へ大きな負担がかかっており、体調を崩しパリで入院しました。

膀胱癌と診断を下され闘病しますが、転院先のスイス・チューリッヒ州立病院にて亡くなってしまいました。

ロマネスク様式/33 Rue du Champ de Mars,51100 Reims

藤田の最後を看取った君代夫人は、パリ郊外の旧宅を「メゾン・アトリエ・フジタ」として

開館するのに尽力し、近年刊行の個人画集・展覧会図録等の監修を行った。

生前の藤田から話を聞いていた君代夫人は、日本画壇について良く思っていなく距離を取り続けました。

日本への作品の貸し出しや、利用を拒否し続けていました。

そのために、日本国内での藤田の再評価が遅れたと言われています。

その君代夫人も、藤田が没して40年余り後の2009年に享年98歳・東京にて亡くなりました。

君代夫人の遺言により、遺骨は藤田と同じくランスの礼拝堂に埋葬され、

今現在も日本から遠く離れたフランスの地にて、二人は眠っています。

藤田嗣治の特徴

- 日本画と油彩画の融合

「乳白色の肌」と呼ばれた技法は、日本の浮世絵に着想を得たと言われています。

墨を使った輪郭線だけだなく、日本画に使用される”胡粉(ごふん)”という顔料が

使用されていたことがわかってきている。

また、浮世絵のような平面的な構図も特徴的です。

特にエコール・ド・パリ時代の作品は、日本画の材料や手法を使って油彩を描いていて、

まさに日本画と油彩画を融合させた藤田オリジナルの画風でした。

キャンバス・油彩126,0cm×96,0cm/京都国立近代美術館 蔵

- 緻密な描写

とても繊細な描線を描くことでも有名な藤田ですが、

それらを描く際に、日本画や水墨画に使われる”面相筆”が愛用されていました。

その面相筆の先に、針を仕込みさらに細く描けるようにしていたのでは?と言われています。

キャンバス・油彩76.0cm×64.0cm/ポンピドゥー・センター 蔵

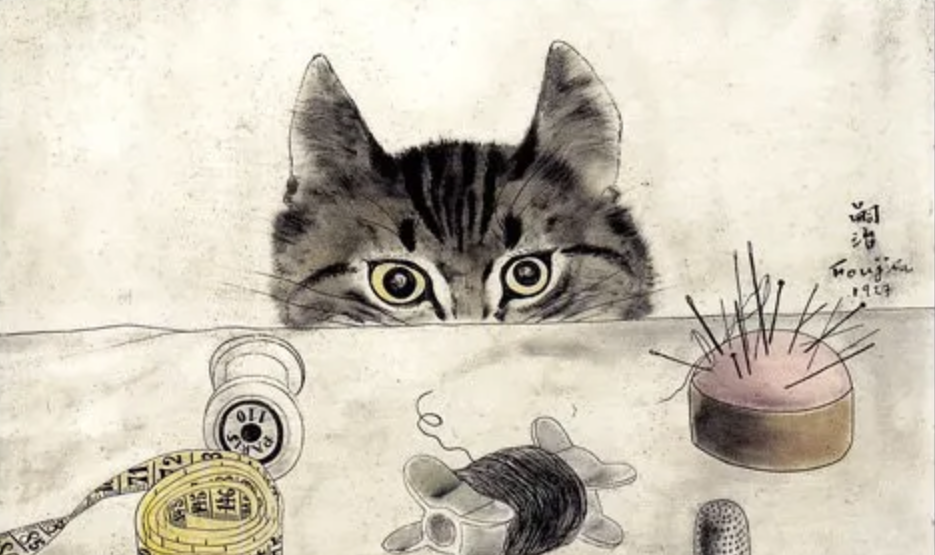

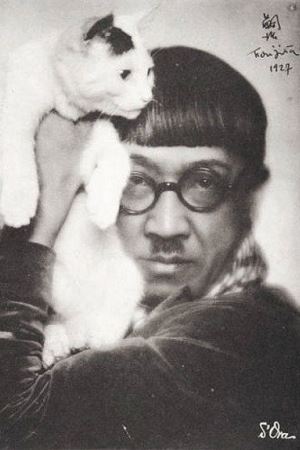

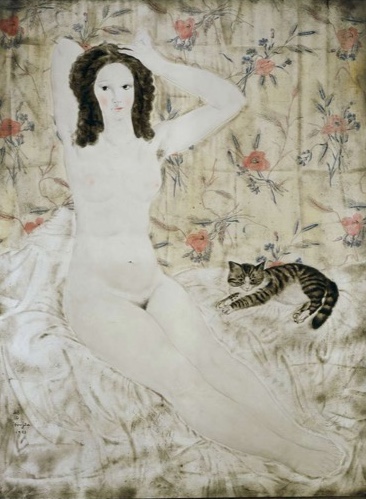

- 猫と女性

藤田は”猫”と”女性(裸婦)”の絵を得意としており、実際に多くの作品が残されています。

独自の乳白色の肌を描くのに、裸婦は最適の題材でありました。

また、肌を描く際には見るだけではなく実際に触ってみて、

その肌の質感までも表現しようと試みました。

猫に関しては、一時10匹以上飼っていて猫好きで知られておりました。

故に藤田にとって猫は身近な存在でありました。

とある会見で記者から、なぜ猫と女性を描くのか?と聞かれた際に、

「猫も女も同じようなものだから。」と答えました。

キャンバス・油彩81.0cm×100.0cm/東京国立近代美術館 蔵

藤田嗣治の略歴

1886年 明治19年 11月27日 東京都牛込区(現・新宿区)にて生まれる

1890年 明治23年 4歳 父の仕事の都合で熊本へ移住

1891年 明治24年 5歳 母・まさを亡くす

1898年 明治31年 12歳 姉の嫁ぎ先の東京四谷に転居しお世話になる

東京高等師範学校附属中学校に入学

1900年 明治33年 14歳 父に「画家になりたい」と手紙を送り許される

1905年 明治38年 19歳 父の上司・森鴎外の助言から東京藝術大学西洋画科に入学する

1910年 明治43年 24歳 東京藝術大学西洋画科を卒業する

1912年 大正元年 26歳 鴇田登美子と結婚する

1913年 大正2年 27歳 フランス・パリへ渡る

1914年 大正3年 28歳 第一次世界大戦が勃発

1916年 大正5年 30歳 フランスで成功するまでは帰らない、今後の支援はいらないと手紙を送る

妻・登美子と離婚する

1917年 大正6年 31歳 フェルナンド・バレエ2度目の結婚をする

1919年 大正8年 33歳 シェロン画廊にて個展を開く

1921年 大正10年 35歳 ブリュッセルのセレクション画廊で個展を開く

1924年 大正13年 38歳 妻・フェルナンドの不倫で離婚 リュシー・バドゥ(お雪)と3度目の結婚をする

1928年 昭和3年 42歳 アール・コンタンポラン画廊で個展を開く

1929年 昭和4年 43歳 妻・お雪と17年ぶりに帰国する

1930年 昭和5年 44歳 フランスへ戻る 世界恐慌の影響で絵が売れなくなる

1931年 昭和6年 45歳 お雪と離婚をして、マドレーヌ・ルクーと4度目の結婚をする

画業に新しい展開を求めて、マドレーヌと共に南米へと渡る

1933年 昭和8年 47歳 アメリカを経由して日本へ帰国し6年間滞在する

1934年 昭和9年 48歳 中国・北京へ旅行

1935年 昭和10年 49歳 銀座・日動画廊で個展を開く 北京で製作した作品が中心

1936年 昭和11年 50歳 妻・マドレーヌが急死 堀内君代と5度目の結婚をする

1940年 昭和15年 54歳 第二次世界大戦が勃発し戦争記録画の依頼が来て戦地へ赴く

1941年 昭和16年 55歳 父・嗣章が亡くなる

1945年 昭和20年 59歳 第二次世界大戦が終戦

1946年 昭和21年 60歳 日本画壇から戦争画家と批判され離日を決意する

1949年 昭和24年 63歳 フランス入国の許可をいただきニューヨークへと渡る

マシアス・コモール画廊にて個展を開催

1952年 昭和27年 66歳 パリへと帰国

1955年 昭和30年 69歳 日本国籍を抹消としフランス国籍を取得

1957年 昭和32年 71歳 レジョン・ドヌール勲章を受勲

1959年 昭和34年 73歳 カトリックの洗礼を受け「レオナール・フジタ」に改名

君代夫人は「マリー=アンジュ=クレール」に改名

1965年 昭和40年 79歳 ランスに礼拝堂を建設し、室内をフラスコ画で装飾することを企てる

1966年 昭和41年 80歳 礼拝堂「平和の聖母礼拝堂」が完成する

1967年 昭和42年 享年81歳 スイス・チューリッヒ州立病院にて膀胱がんによって死去

銀座 花田美術

銀座 花田美術お持ちの作品についてのご相談がありましたら

ご気軽にお問い合わせください♪

お問い合わせの前に、お持ちの作品が花田美術にて

取り扱いがあるか事前に確認ができます!