作家詳細

・東山 魁夷 (ひがしやま かいい)

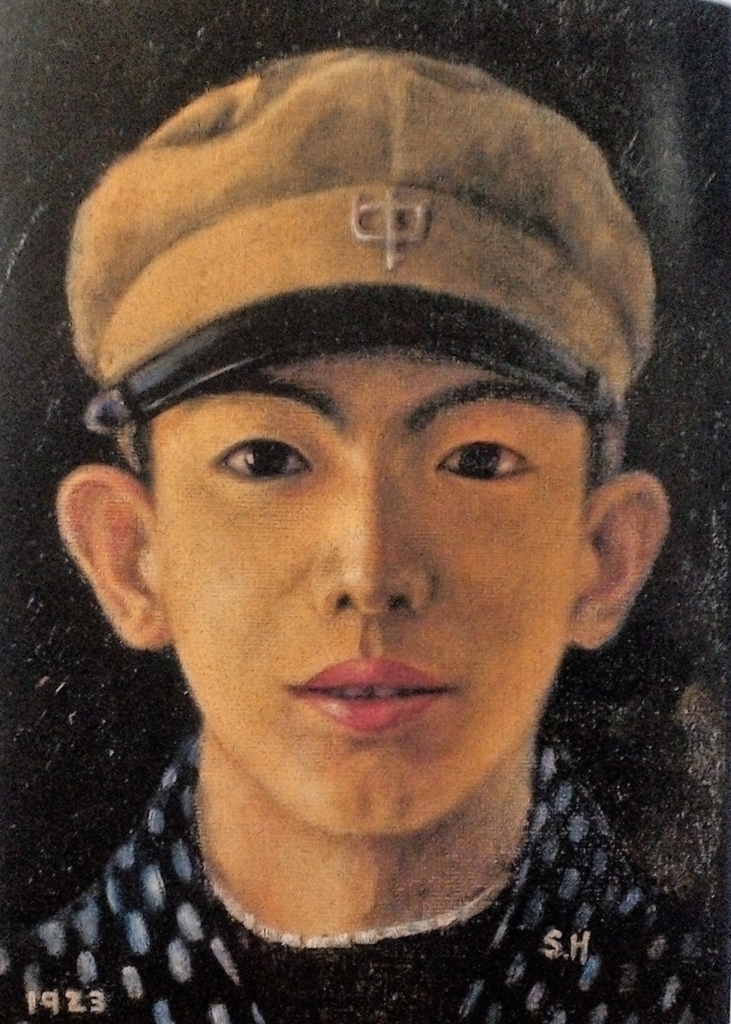

本名:東山 新吉 (ひがしやま しんきち)

1908年(明治41年)7月8日~1999年(平成11年)5月6日 享年90歳

東山魁夷の生い立ち

東山は、1908年7月8日に神奈川県横浜市にて船具商を営む家庭の元に生まれる。

父の仕事の都合で一家で神戸に移住をする。

その後、『画家になりたい』と家業を継いで欲しく反対する父を説得し東京藝術大学を受験する。

元々は西洋画志望であったが、父から『日本画ならよい』と言われる。

最初は反対をしていたが、学費を出してくれる父の気持ちを少しでも汲みたいと日本画科へ入学をする。

そんな東山は優等生であり、夏休みには友人らと旅行に行くなどして大学生活を謳歌していた。

学生時代に訪れた長野県の《御嶽山》は、東山に深い印象を残し心の故郷として、生涯大切な場所となる。

油絵・キャンバス 33.0cm×23.4cm/長野県立美術・東山魁夷館 蔵

東京藝術大学日本画科を卒業後にドイツへ留学をする。

当時絵画の勉強ならフランスのパリが一般的であったが、

「絵の勉強するのではなく美術史を勉強したい、なるべく静かで一人で暮らした方が自分に相応しい。」と

留学先をドイツに選んだと後に語った。

帰国して間もなく太平洋戦争が始まり、若き東山も応召し熊本県にて厳しい訓練を受けていた。

「自分の人生もここまでか…。」と思っていた所で終戦となり、画家としての人生を再び歩むことができた。

戦後に周りを見回すと全てが西洋一辺倒であり、マチスやピカソをはじめ前衛的な絵画の風潮が、

どんどんと日本へ流れ込んできていた。

このままだと日本画は滅んでしまうのでは?と囁かれるほどの状況になり、

東山は今までより強く日本画に対しての愛着を感じたという。

元は、東京藝術大学の西洋学科への入学を望んでいたり、西洋画に対する憧れがあった東山だったが、

これからは

『本当に心も定まって日本人でなければ、描けない絵を描く』

と心に誓った。

そして、”日本画”とはなんぞや?ということに対しての考えが自身の中で熟してきたのを実感していた。

日本は概ねして温和な気候と風土を持ち、それらの特色と人間を結びつける環境に大きく意味があったと語った。

四季を通じて自然の微妙な変化を心細やかに捉え、そこに自分の心情を託す。

万葉の昔から日本人の心の中に宿っている一つの美の形。

そして対象を知的に分析するのではなく対象と心の繋がりを大切にする、そういう点が日本の美術の特徴なのだと気づいた。

また厳しい訓練期間に熊本城から阿蘇を望み、苦しい現状を忘れるほどの美しさを感じ、風景画を描きたいと決意した。

これらの経験が1960年頃の東山のスタイルの確立へと繋がっており、心に染み入る静寂の風景は高く評価され、

東山は目覚ましい活躍を見せた。

戦争から戻り再び絵筆を握った東山は、千葉県鹿野山山頂からの風景をモチーフに《残照》を製作した。

《残照》は、第3回日展で特選を受賞し、政府買い上げとなり東山の画業の転機となった作品と言って間違いない。

紙本・彩色 151.5cm×212.0cm/東京国立近代美術館 蔵

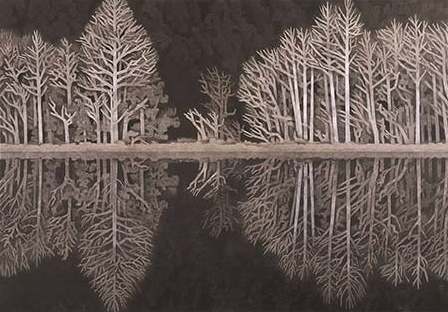

そんな多忙な日々を送る中で、日常から離れて本来の自分に立ち返りたいと北欧旅行へと赴く。

雄大な自然の中に身を置いた経験は東山の作品にさらなる変化をもたらした。

以前は平面滝な構成だったのが、空間に立体感や広がりがもたらされ壮大さを併せ持つようになった。

東山の作品に繰り返し登場する映り込みを捉えた”倒影”という表現が生まれたのも、この北欧での体験からと言われている。

紙本・彩色 147.5cm×211.5cm/東京国立近代美術館 蔵

北欧から帰国後は京都をたびたび訪れ、古都で日本的な表れの美に触れた。

自身の内にも温和で調和的なもの再発見した東山は、細やかな風景の機徴を捉えようとする。

それに加えて、人物や動物をほとんど入れてこなかった東山の絵に突如として現れた白馬も1972以降に集中的に描かれた。

紙本・彩色 152.0cm×223.0cm/長野県立美術館・東山魁夷館 蔵

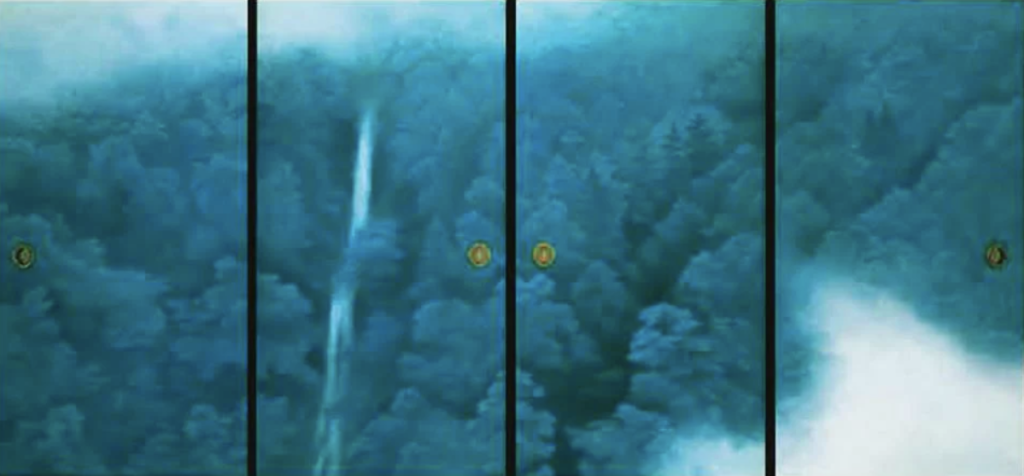

1970年からは10年にわたって取り組まれた《唐招提寺御影堂障壁画》は、東山の画業の集大成です。

日本の山海を日本画で描いた「青の世界」と中国の風景を水墨画で描いた「黒の世界」の、

二つの世界で表現されているのが最大の特徴である。

東山にとっての水墨画は初めての試みであり相当な試行錯誤が必要であった。

水墨の下地に胡粉を引くスタイルは従来のものとは全く新しい表現方法で、

東山独自の水墨画が樹立したと言える。

紙本・彩色 襖八面/唐招提寺 蔵

「桜の間」》1980(昭和55)年制作・東山魁夷 72歳/紙本・墨画 襖8面/唐招提寺 蔵

1980年にすべての障壁画の奉納を終えてから表現の幅を広げ、更に自由に制作活動を行う。

晩年に差し掛かってからも変わらずに精力的に活動し、これまでにはなかった煌びやかな輝き、

水墨画を経た事で色彩への思い入れが強まり、迷いのない明るい色を使うようになった。

1999年5月6日に亡くなり《夕星》が絶筆となる。老衰であった。

《夕星》は昔のスケッチがモチーフとされているそうだが、東山は『いつかの夢で見た忘れられない景色』と語った。

まさに夢幻的な一作。

生涯、自身の目に映る実際の風景を描いてきた東山であったが、人生の終わりに夢の世界へと辿りついたのであった。

麻布・彩色 66.0cm×100.0cm/長野県立美術館・東山魁夷館 蔵

- ①西洋美術との融合

東山は岩絵具を用い、心象風景を描き出す日本画の伝統に則っています。

それでいて写生絵を下敷きにし、タッチを重ねる着色が主体の技法は実に西洋画的。

作風に西洋美術が取り入れられたのは、日本画に洋画をいち早く取り入れた

結城素明(ゆうき そめい)に師事した事と、西洋留学の経験によるものであり、

東山は生涯、結城素明の『写生こそ絵の基本』という教えを胸に制作を行っていた。

また留学中に訪れたイタリアでは圧倒的巨匠たちの力量に打ちのめされつつも、

フラ・アンジェリコの壁画に日本画に通ずる素朴さを見出して、

自分にも表現できる世界もあることを知ったという。

自分が描いているのは日本画の伝統に連なるものだ、という確固たる意識のもと

日本画と西洋画を融合させ独自の描き方を築いていった。

フレスコ壁画 230.0cmx321.0cm/フィレンツェ サン・マルコ美術館 蔵

- ②精神的な静謐さ

色数を抑え、削ぎ落とされたモチーフで構成された東山の絵は非常に静的です。

描かれるのは風がなく静まり返った森や湖。

時に幻想的で、時に懐かしさを感じさせるこの厳かなイメージは観る者の心にヒタヒタと染み入る。

東山が自然の中で自身を見つめ、内省的に作品に向かっていることも静謐さの要因でしょう。

ただ全くの静寂というわけではなく、塗り重ねられ深みの出た色彩や、岩絵具ならではの質感、

風景にほのかに息づく生の感触が佇まいに温もりを加味している。

紙本・彩色 84.0cm×116.0cm/長野県立美術館・東山魁夷館 蔵

- ③青と緑

東山は”青の巨匠”と異名を持つほど、青い作品の印象が強いです。

東山の作品は”東山ブルー”と呼ばれる。

古来日本では、緑も青と呼び習わされていた。

薄暮れや霧の中の山、湖、空といったモチーフを多く描く東山には緑や青は欠かせない色彩です。

北欧を題材にしていた作品群は特に青色の印象が強かった為に”青の画家”とも称された。

幅広い色調の青はさまざまな形を取り、作品に清らかな透明感と静けさを与えています。

東山にとって青色は「綺麗な水の流れる青い山の風景」を想起させ、

普遍的な故郷への憧憬を意味していたようです。

リトグラフ 65.2cm×92.cm

東山魁夷の略歴年賦

1908年 明治41年 7月8日 神奈川県横浜市の船具商を営む家族のもと生まれる

1911年 明治44年 3歳 父の仕事の都合で一家で神戸に移住

1925年 大正14年 17歳 父を説得し画家を志す

1926年 大正15•昭和元年 18歳 東京藝術大学日本画科に入学

友人たちと信州を旅し木曽川を遡って御嶽山に登り雄大な自然に感銘を受ける

1929年 昭和4年 21歳 最初の展覧会出品作《山国の秋》が第10回帝展に入選

1931年 昭和6年 23歳 東京藝術大学日本画科を卒業

結城素明に師事し雅号を「魁夷」とする

1933年 昭和8年 25歳 ドイツへ留学

1934年 昭和9年 26歳 欧州を周遊(イタリア•フランス•イギリス•スイス)

1935年 昭和10年 27歳 帰国

1937年 昭和12年 29歳 初個展「東山魁夷 滞欧スケッチ展」開催

1940年 昭和15年 32歳 川崎すみと結婚

1941年 昭和16年 33歳 個展「東山魁夷 旅の写生展」開催

1944年 昭和19年 36歳 「東山魁夷 大陸写生展」開催

1945年 昭和20年 37歳 太平洋戦争に応召されるも訓練中に終戦

1947年 昭和22年 39歳 《残照》第3回日展の特選を受賞し政府買上げとなる

1948年 昭和23年 40歳 「東山魁夷 風景写生展」開催

1950年 昭和25年 42歳 「東山魁夷 個展」開催

第6回日展に《道》を出品

1953年 昭和28年 45歳 スイス大使館のために《夕映》を描く

1956年 昭和31年 48歳 前年の第11回日展に出品した《黄昏》が第12回日本美術院賞を受賞

1959年 昭和34年 51歳 「東山魁夷 近作展 TOKYO」開催

1960年 昭和35年 52歳 東宮御所大広間《日月四季図》完成

1961年 昭和36年 53歳 皇居吹上御所《萬緑新》完成

初回顧展 「東山魁夷 自選展」開催

1962年 昭和37年 54歳 北欧(デンマーク•スウェーデン•ノルウェー•フィンランド)写生旅行

1963年 昭和38年 55歳 帰国し「東山魁夷 北欧風景画展」「東山魁夷 近代作品展」 開催

1966年 昭和41年 58歳 「作家のアトリエシリーズ」開催

1968年 昭和43年 60歳 皇居新宮殿《朝明けの湖》完成

1969年 昭和44年 61歳 第10回毎日芸術大賞を受賞 文化勲章を受勲 東京国立近代美術館へ作品を寄贈

1975年 昭和50年 67歳 唐招提寺御影堂第一期障壁画《山雲》《濤声》奉納

1978年 昭和53年 70歳 フランス パリ市長より金牌受贈

1980年 昭和55年 72歳 唐招提寺御影堂第二期障壁画《揚州薫風》《黄山曉雲》《桂林月宵》奉納

1982年 昭和57年 74歳 パリで個展 開催

1984年 昭和59年 76歳 西ドイツ美術院外国人会員選任

1986年 昭和61年 78歳 日本芸術院第一部長に選任

1988年 昭和63年 80歳 千葉県市川市から名誉市民に選ばれる

1989年 昭和64•平成元年 81歳 「東山魁夷展」 欧州開催

1990年 平成2年 82歳 長野県信濃美術館 東山魁夷館 開館

1991年 平成3年 83歳 「東山魁夷<我が旅の道>展」開催

1992年 平成4年 84歳 ユネスコ・ピカソ金メダルを受ける

1993年 平成5年 85歳 「東山魁夷 青の世界展」開催

1994年 平成6年 86歳 「東山魁夷 アートギャラリー」開催

1995年 平成7年 87歳 「東山魁夷 心の旅路館」開館

1996年 平成8年 88歳 長野県内の全高等学校に画集・展覧会カタログを贈呈

1997年 平成9年 89歳 「東山魁夷 私の森」展 開催

1998年 平成10年 90歳 「東山魁夷展」開催

1999年 平成11年 5月6日 逝去 享年90歳